Digitales Publizieren eröffnet neue Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. In diesem Artikel geben wir einen Überblick zu neuen Darstellungsformen, die sich in den letzten Jahren im Netz entwickelt haben. Am Ende findet sich außerdem eine Übersicht zu den klassischen Formen des Journalismus. Wir gehen dabei auch darauf ein, inwiefern sich solche Formate fürs Corporate Publishing eignen. In Summe soll der Beitrag anregen, über bloße Artikel hinauszudenken. Denn es kommt nicht nur auf die Geschichte an, sondern ganz besonders darauf, wie man sie erzählt.

Hinweis: Dieser Beitrag entstand zunächst als Whitepaper für die Tinkla GmbH aus Zürich. Dort kann man sich diesen Text kostenlos als PDF herunterladen.

Inhaltsverzeichnis

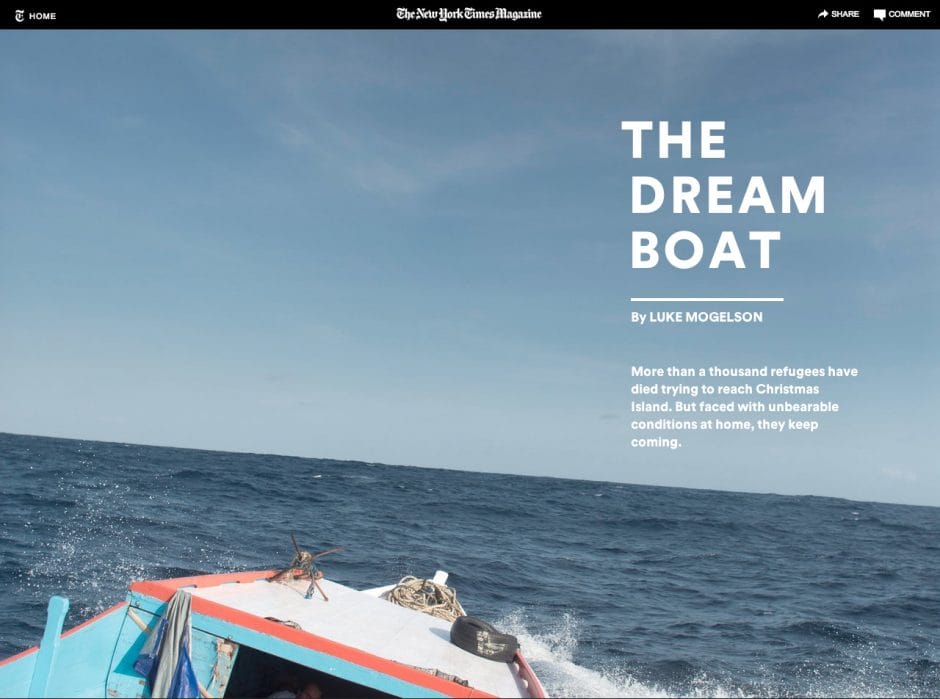

Longform

Vor einigen Jahren hieß es noch, Online-Texte müssten kurz sein. Internetnutzer hätten keine Zeit, seien ungeduldig und generell werde nicht gern auf Displays gelesen. Diese Aussage ist heute nur noch teilweise richtig. Moderne E-Reader, Tablets und Smartphones machen den Konsum von digitalen Inhalten bequemer und angenehmer denn je. Das Internet wird zur Informationsquelle Nr. 1 für viele und selbst Bücher werden zunehmend auf Displays gelesen.

Mit anderen Worten: Mehr und mehr Nutzer sind ans Lesen auf dem Bildschirm gewöhnt und zugleich wachsen die Ansprüche an die Inhalte. Kein Wunder also, dass Online-Redaktionen das „Lesestück“ wiederentdecken. Was man bei Tageszeitungen gern in der Wochenendausgabe platziert, wird auf der Website zum Aushängeschild und Anziehungspunkt. Die untere Grenze zur „Longform“ wird dabei vielfach bei etwa 1.000 Wörtern gesehen.

Zielstellung

Bei der Longform geht es darum, ein Thema umfassend zu behandeln. Der Text kann dabei um Bilder, Videos, Grafiken oder interaktive Elemente ergänzt werden (siehe dazu auch „Multimedia-Reportage“ weiter unten). Die Leserinnen und Leser des Beitrags sollten ihn so oder so als etwas Besonderes wahrnehmen.

Hinweise

Es geht nicht um „viel hilft viel“: Man sollte Inhalte nicht künstlich verlängern. Vielmehr passt sich der Artikel den zu vermittelnden Informationen an. Aber es ist eine gute Idee, eine klare Entscheidung zu treffen: Möchte ich den eiligen Leser erreichen oder den anspruchsvollen? Zugleich gilt: Je umfangreicher der Beitrag, desto mehr Mühe muss man in dessen Gestaltung investieren. Absätze und Zwischenüberschriften sind Pflicht. Begleitende Medien wie Bilder, Videos und Grafiken sind die Kür. Tipp: Wesentliche Aussagen z. B. am Beginn des Textes zusammenfassen. Das gibt den Lesern einen schnellen Überblick und erhöht zudem die Chance, im Social Web weiterempfohlen zu werden. Damit erreicht man sowohl die eiligen als auch die anspruchsvollen Leser.

Beispiele

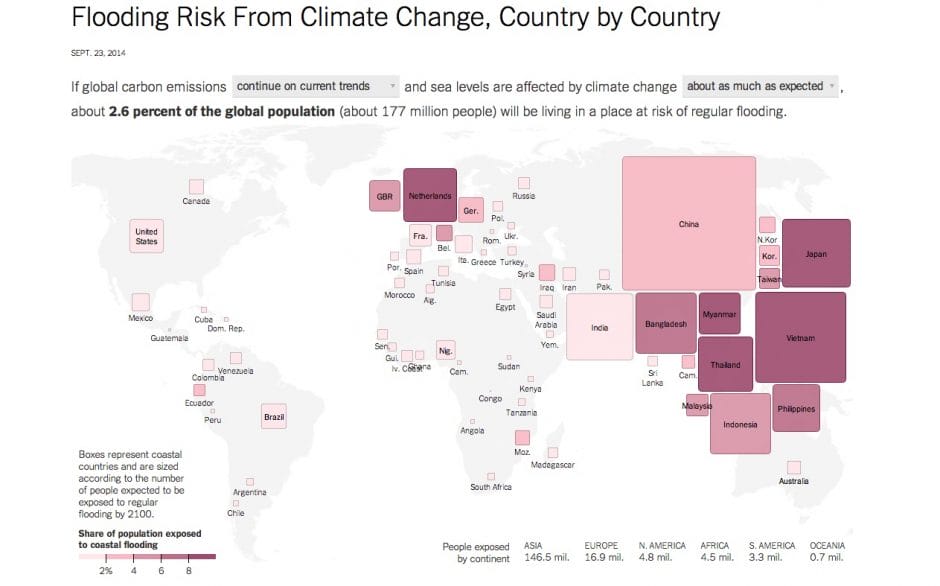

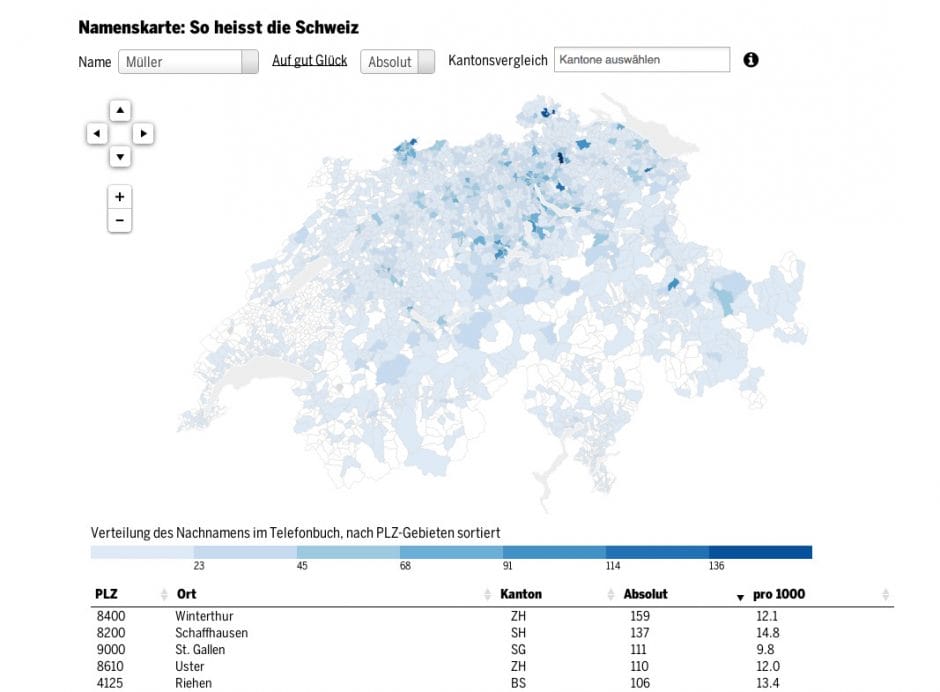

Data-Journalism

In unserer digitalisierten Welt fallen immer mehr Daten an. Mit dem „Internet der Dinge“ wird das in den kommenden Jahren weiter zunehmen, wenn zahlreiche Geräte und Sensoren online gehen. Das Stichwort „Big Data“ macht deshalb die Runde: Es bezieht sich auf eben diese Datenmengen, die viel verraten können, wenn man denn die richtigen Fragen stellt (und die Mittel dazu hat).

Solche Daten sind aber oftmals nur für Maschinen auswertbar und gelegentlich nicht einmal das. Beim Datenjournalismus geht es nun darum, solche Daten zu finden, sie auszuwerten und in einer allgemein verständlichen Form aufzubereiten. Dazu gehören statische oder interaktive Grafiken: Sie ergänzen solche Artikel, nicht selten stehen sie sogar im Vordergrund.

Zielstellung

Der Aufwand ist oftmals groß, das Ergebnis dafür umso spannender: Zusammenhänge werden klarer oder überhaupt erst deutlich. Größenverhältnisse werden fassbarer. Beim Datenjournalismus geht es also um den Erkenntnisgewinn, indem man Daten zugänglich und verständlich macht.

Nicht zuletzt ist es ein Inhalt, mit dem man im täglichen Überangebot an neuen Inhalten positiv auffällt. Er hat dabei nicht nur das Potenzial, im Social Web verbreitet und von außen verlinkt zu werden. Sondern darüber hinaus eignen sich solche Inhalte gerade auch für die Pressearbeit, sofern sich denn klare Aussagen ableiten lassen.

Hinweise

Für ein solches Projekt benötigt man u.a. Wissen darüber, wie sich Daten auswerten lassen. Das gilt besonders dann, wenn sie in einem unpraktischen Format vorliegen (bspw. Quartalszahlen in einem Fließtext). Manchmal reicht es, sich mit Excel gut auszukennen. Manchmal wird man eher Programmierkenntnisse benötigen. Darüber hinaus ist wie angedeutet die Visualisierung der Daten wichtig. Und nicht zuletzt braucht man erst einmal ein Gespür dafür, in welchen Datensammlungen und Zahlenkolonnen sich interessante Erkenntnisse verbergen könnten.

Gerade interaktive Grafiken haben bei alldem ein hohes virales Potenzial: Sie verbinden im Idealfall den Spieltrieb mit dem Wissensdurst.

Beispiele

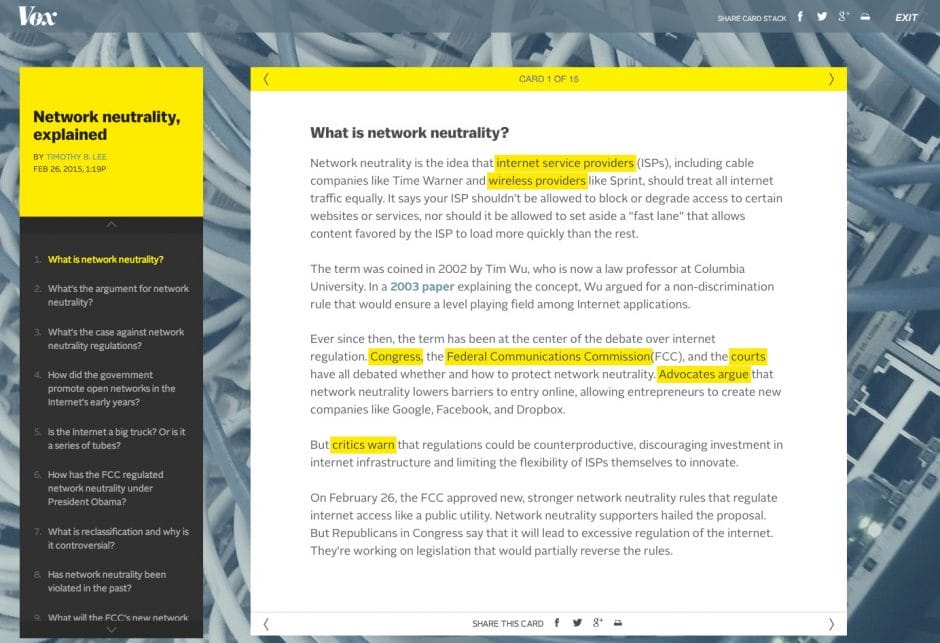

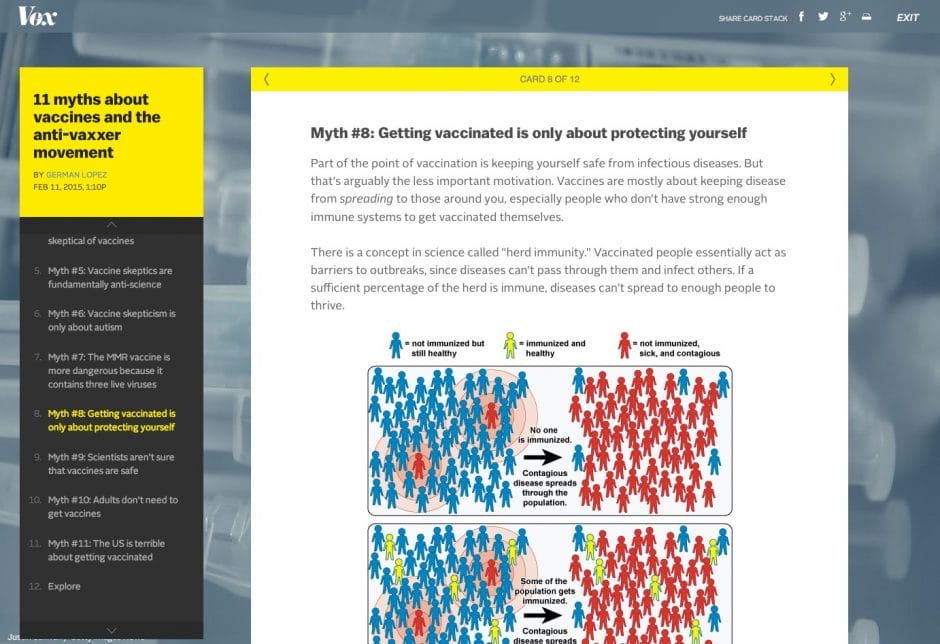

Cards

Einerseits ist es eine große Chance, dass wir heutzutage auf mehr Informationen, Fakten und Meinungen als jemals zuvor Zugriff haben. Andererseits wird es dadurch zunehmend schwieriger, den Überblick zu behalten. Ein noch recht neues Format versucht deshalb, komplexe Themen in fassbare Stücke aufzuteilen, sogenannte Cards. Diese behandeln jeweils ein Unterthema und erinnern nicht von ungefähr an Stichwort- oder Lernkarten.

Man kann dieses Format auch als eine Variante der „Longform“ ansehen. Man kann es ebenso mit einem schriftlichen Vortrag vergleichen: Der Schwerpunkt liegt auf der Struktur und der Aufteilung des Inhalts.

Zielstellung

Ein komplexes Thema allgemein verständlich aufzubereiten, beweist die eigene Kompetenz. Werden dabei zudem aktuelle oder häufig gestellte Fragen geklärt, wird man sich mit einem solchen Inhalt auch im Social Web profilieren können.

Hinweise

Oben fiel schon das Stichwort „Vortrag“, auch eine Schulung könnte man im Hinterkopf haben, wenn man dieses Format angehen möchte. Mehr noch als bei einem klassischen Text, kommt es hier auf den roten Faden an. Idealerweise verknüpft man die schriftlichen Erläuterungen außerdem mit weiteren Medien, wenn diese einen inhaltlichen Mehrwert bringen. Dazu zählen Fotos, Grafiken, Videos und andere.

Eine andere Variante ist es, das Format der „FAQ“ aufzunehmen. Auf einer Seite zu den „Frequently Asked Questions“ (regelmäßig gestellte Fragen) gibt man vorab die Antworten. Was in vielen Fällen die Zahl der Supportanfragen reduzieren soll, lässt sich ebenfalls als Artikelformat nutzen. Im Gegensatz zu den Cards ist man hier freier, was die Länge und die Aufmachung der Antworten angeht.

Beispiele

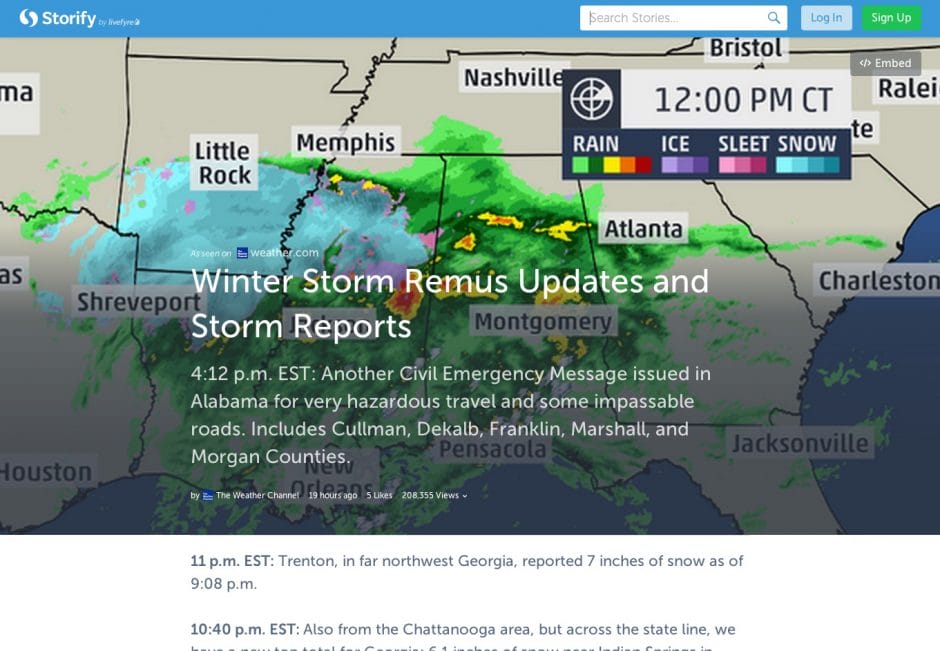

Curation

Die Zahl der Inhalte im Netz wächst in einem atemberaubenden Tempo: 277.000 Tweets, 2,46 Millionen Facebook-Posts und 72 Stunden neues Videomaterial auf YouTube – alles das kommt in einer einzigen Minute im Internet hinzu. Wer kann da noch den Überblick behalten?

Entsprechend sind „Kuratoren“ gefragt: Sie sind Experten auf ihrem Themengebiet und haben die wesentlichen Quellen im Auge. Durch ihre Erfahrung können sie schneller und besser einschätzen, ob eine Neuigkeit wirklich neu ist oder doch nur kalter Kaffee. Oder sie enttarnen eine Falschmeldung als solche.

Curation bedeutet: Zu einem Gebiet oder einem Ereignis die wichtigsten, besten und interessantesten Inhalte zusammenstellen. Die Leserinnen und Leser bekommen so einen schnellen Überblick zu allem Wissenswerten und können sich selbst ein Bild machen.

Zielstellung

Als Kurator kann man sich ausgezeichnet profilieren, ohne deshalb selbst Texte schreiben oder Videos aufnehmen zu müssen. Vielmehr nutzt man das eigene Fachwissen, um die wesentlichen Informationen aus dem Nachrichtenstrom herauszufiltern. Auf diese Weise kann man sich über die Zeit eine treue Followerschaft aufbauen und für seine Leserinnen und Leser nahezu unentbehrlich werden.

Gefällt dir dieser Artikel?

Dann trage dich jetzt ein ins „Update am Montag“ und bleibe über neue Inhalte auf dem Laufenden. Kein Spam! Bereits knapp 2.000 Leser:innen sind dabei.

Hinweise

Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit sind wesentliche Elemente beim Kuratieren. Die Kompetenz der Person oder des Teams steht im Vordergrund. Man muss deshalb im Unternehmenskontext beispielsweise aufpassen, dass man nicht in Interessenskonflikte gerät. Canon zum Beispiel wäre kein glaubwürdiger Kurator für Nachrichten zu neuen Kameramodellen, sicherlich aber zu nützlichen Tutorials rund um Fotografie.

Nicht zuletzt sollte man den Arbeitsaufwand nicht unterschätzen. Wer aus der täglichen Flut an neuen Inhalten die besten und interessantesten herausfischen will, muss dazu einiges an Zeit investieren – gerade weil am Ende nur eine Handvoll Tipps herauskommen.

Beispiele

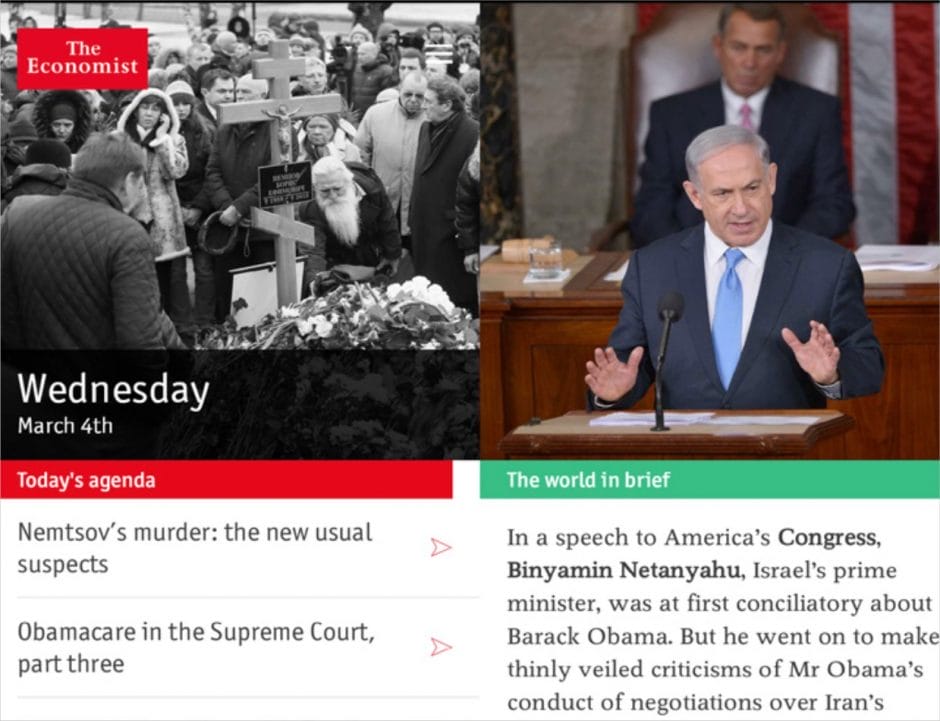

Briefings

Ähnlich wie beim schon genannten Format Curation geht es auch bei den Briefings um eine Leistung, die immer wichtiger wird: Übersicht schaffen. Denn unter einem Briefing versteht man eine regelmäßig veröffentlichte Zusammenfassung von Fakten, Meinungen und Links zu einem bestimmten Themenbereich. Recht beliebt sind beispielsweise die Ausgaben am frühen Morgen: Sie sollen die Leserinnen und Leser zum Start in den Tag auf den aktuellen Stand der Dinge bringen. Je nach Themenbereich kann sich alternativ oder zusätzlich eine Abendausgabe anbieten.

Diese Briefings werden beispielsweise als Blogposts veröffentlicht oder auch als Newsletter. Das von manchen bereits totgesagte Medium E-Mail hat hier eine kleine Renaissance erlebt.

Zielstellung

Beim weiterwachsenden Überangebot an Informationen wird es schwerer, etwas von der wertvollen Aufmerksamkeit der Internetnutzer abzubekommen. Eine gute Möglichkeit: Man wird zum integralen Bestandteil ihres Tagesablaufs. So wie es die Abendnachrichten im Fernsehen, die Zeitung am Frühstückstisch oder das Morgenradio im Auto früher geschafft haben und auch heute noch oftmals schaffen.

Anders gesagt: Mit einem erfolgreichen Briefing wird man zur festen Größe in seinem Themenbereich.

Hinweise

Ähnlich wie bei der Curation, gilt auch hier der Hinweis: Der Aufwand hinter den Kulissen ist um ein Vielfaches größer, als es zunächst nach außen aussieht. Denn ein gutes Briefing hat nicht nur die wichtigsten Themen und die besten Inhalte versammelt, sondern schätzt sie auch noch kommentierend ein. Hinzu kommt die Last der Regelmäßigkeit: Was am Anfang leicht von der Hand geht, kann nach einigen Wochen oder Monaten zur Belastung werden. Man sollte hier von vornherein für Urlaub, Krankheit oder Stressphasen planen.

Tipp: Nicht gleich mit einem täglichen Angebot starten. Für manche Leser kann das sogar bereits wieder zu viel sein. Entsprechend startet man stattdessen mit einer wöchentlichen Zusammenfassung und erhöht die Schlagzahl, sofern möglich, nötig und gewünscht.

Beispiele

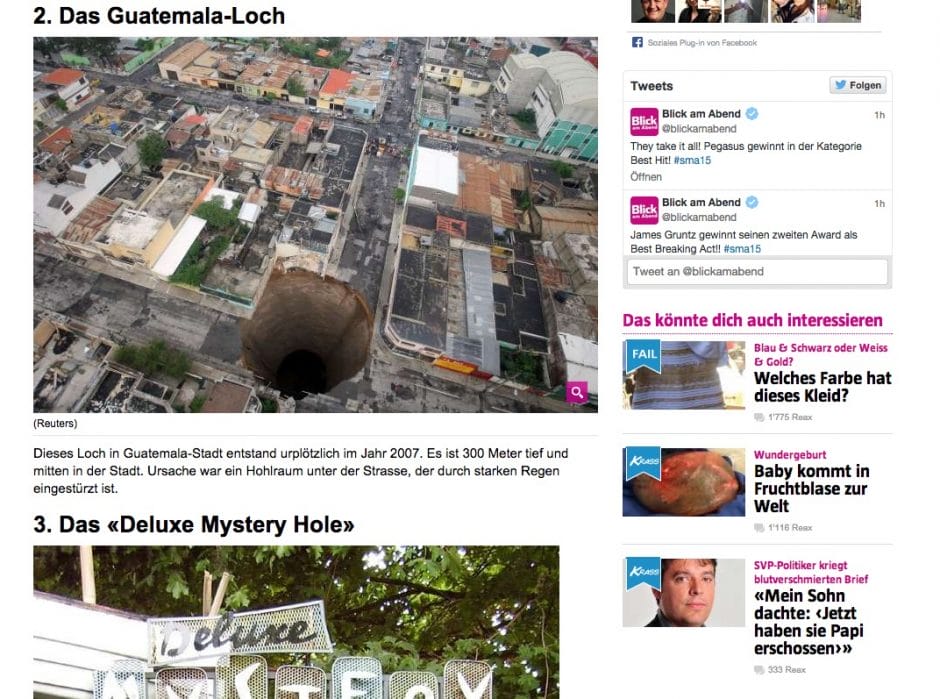

Listicles

Nicht immer müssen Inhalte vollkommen neue Erkenntnisse und Einsichten liefern, um ein Gewinn für die Leserinnen und Leser zu sein. „Listicles“ sind ein Beispiel, denn sie sind wegen ihrer spielerischen Herangehensweise beliebt: Sie nehmen ein Thema auf und wandeln es in leicht konsumierbare, unterhaltsame und hoffentlich zugleich interessante Listen um. Gern werden solche Beiträge mit passenden Bildern oder Animationen (GIFs) versehen, um den Unterhaltungswert weiter zu erhöhen.

Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass man mit diesem Format nur leichte Themen behandeln kann. Es wird allerdings häufig dafür genutzt.

Zielstellung

Unterhaltsame, interessante Listicles haben ein hohes Reichweiten-Potenzial. Sie verbreiten sich oftmals hervorragend im Social Web. Kein Wunder, sind sie doch schnell und einfach konsumierbar. Insofern eignet sich dieses Format vor allem, um Engagementwerte zu erhöhen, also beispielsweise Shares und Kommentare.

Hinweise

Locker-leichte Listicles passen nicht zu jedem Unternehmen und zu jeder Kommunikationsstrategie. Es wirkt anbiedernd und unpassend, zwischen trockenen Pressemitteilungen plötzlich mit einem humorvollen Listenbeitrag für gute Laune sorgen zu wollen. Hier braucht es also ein gutes Gefühl für das eigene Image. Wie bereits erwähnt: Nicht jedes Listicle muss witzig sein. Ebenso werden ernsthaftere, wissenswerte Informationen so verpackt: „Die 7 häufigsten Fehler …“, „12 gelungene Beispiele …“ oder „20 Dinge, über XYZ, die nur wenige wissen“ sind hier einige Möglichkeiten.

Beispiele

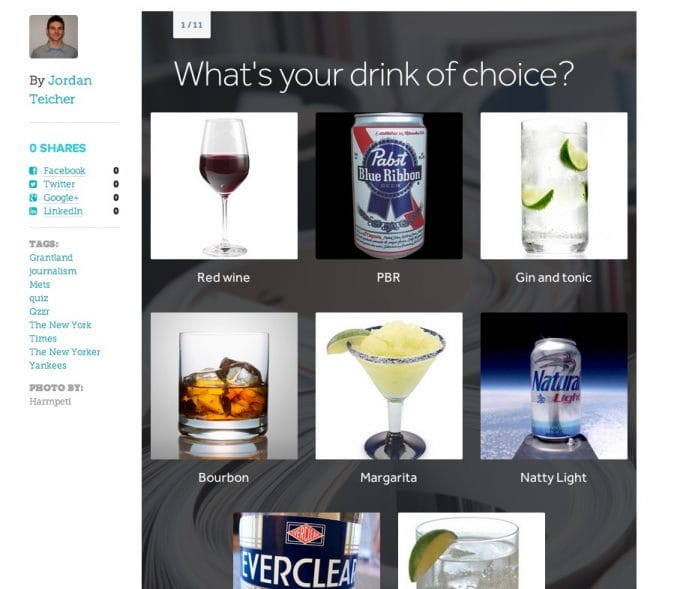

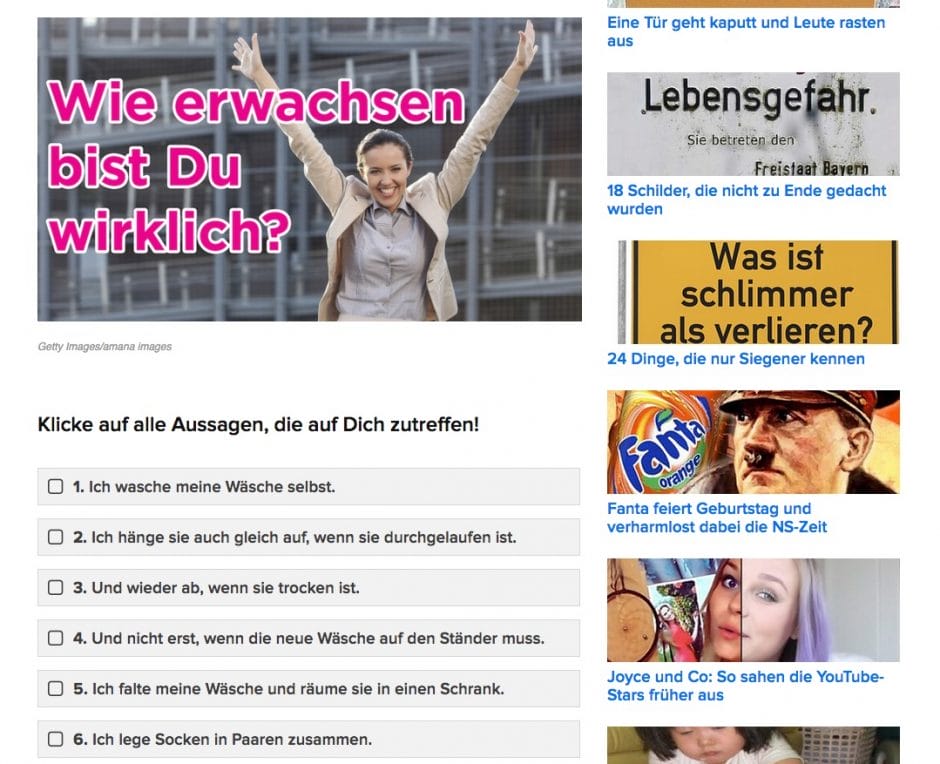

Quizzes

Ähnlich wie bei den bereits erwähnten Listicles geht es auch bei den Quizzes weniger um bierernsten Erkenntnisgewinn als um gute Unterhaltung. Wobei hier ebenso nichts dagegen spricht, ernsthaftere Themen auf diese Weise aufzubereiten.

Formal erinnern die Quizzes dabei an die Psychotests, die man zumindest früher gern in Fernsehzeitschriften fand: Man kreuzte seine Antworten an, zählte die Punkte zusammen und erfuhr dann mehr über sich – so jedenfalls das Versprechen.

BuzzFeed hat das Format im Netz populär gemacht. Das Prinzip ist dabei dasselbe: Man klickt die Antworten an und bekommt am Schluss eine Auswertung.

Zielstellung

Solche Quizzes verbreiten sich vor allem im Social Web hervorragend. Der einfache Grund: Menschen sprechen gern über sich und was sie besonders macht – hier bekommen sie eine Gelegenheit dazu frei Haus geliefert, die im Idealfall auch noch Spaß macht.

Solche Quizzes sind somit ähnlich wie die Listicles vor allem dafür geeignet, das Engagement der Follower und Fans im Social Web zu erhöhen.

Hinweise

Wenn das lockere Rätsel- und Selbsterkenntnisspiel nicht ins ernsthafte Kommunikationskonzept passt, kann man es entsprechend abwandeln. Auch Wissenstests fallen beispielsweise in diese Kategorie und sind bei Nutzern beliebt. Oder warum nicht die Auswahl des richtigen Produkts durch eine kurze Befragung erleichtern? Es gibt viele Möglichkeiten, dieses Format einzusetzen.

Beispiele

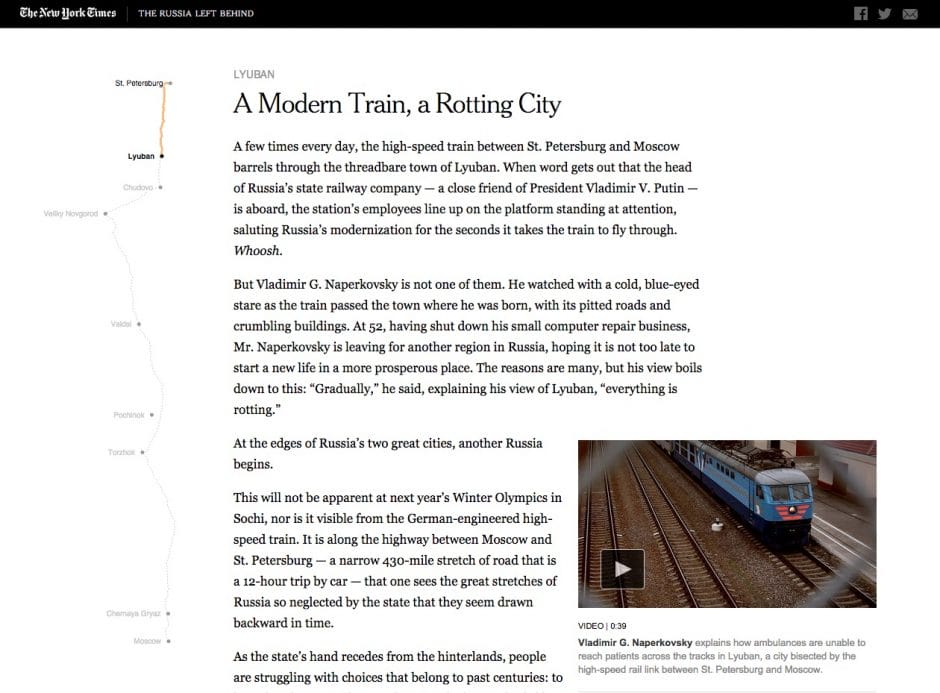

Multimedia-Reportage

Online lassen sich Geschichten multimedial erzählen: Text, Bild, Ton, Video und interaktive Elemente kombiniert man damit zu einem neuen Format. Oftmals unterstreichen die Macher das Thema des Beitrags darüber hinaus durch ein angepasstes Layout. Im Grunde haben wir hier die moderne Version der Magazingeschichte vor uns – nur eben multimedial, interaktiv und im Browser.

Eine Herangehensweise ist es, die unterschiedlichen Elemente aufeinander aufbauen zu lassen. Man gibt den Leserinnen und Lesern also beispielsweise erst einen Text, lässt sie dann ein kurzes Video schauen, erzählt die Geschichte weiter im Text, ergänzt ein Unterthema darin durch eine interaktive Infografik usw. Der Inhalt wird nach und nach über verschiedene Medientypen weitergegeben. Bei einer anderen Herangehensweise konzentriert man sich auf den Text als zentrales Element und bietet andere Inhalte lediglich als Zusatzinformationen an. Beispielsweise können sich die Nutzer dann ein Interview komplett anhören, aus dem man im Text nur zitiert.

Die Bezeichnung „Reportage“ deutet dabei schon an: Es geht um eine Mischform aus journalistischem und literarischem Erzählen.

Zielstellung

Solche Multimedia-Reportagen sind aufmerksamkeitsstark, denn sie sind aufwendig und sprechen durch ihre Vielseitigkeit unterschiedliche Nutzertypen an. Da sie noch immer recht selten sind, kann man sich durch sie gut von anderen Inhalten abheben. Social-Media-Shares und Links sind hier ein Ziel sowie, die eigene Marke und die Kompetenz zu stärken.

Hinweise

Wer noch nicht viel Erfahrung mit multimedialem Erzählen hat, sollte definitiv klein anfangen. Selbst kurze Videos kosten viel Zeit, um sie vorzubereiten, umzusetzen und zu bearbeiten. Fakten für Infografiken und interaktive Elemente wollen erst einmal recherchiert und in Szene gesetzt werden. Zudem ist „Multimedia“ allein noch kein Garant für einen interessanten Inhalt. Tipp: Beispielsweise kann man einmal ein Video zu einem Artikel produzieren, der sowieso bereits eingeplant ist. Auf diese Weise bekommt man besser ein Gefühl dafür, wie sich dieses Medium einsetzen lässt und welcher Aufwand dahintersteckt.

Beispiele

Tutorial

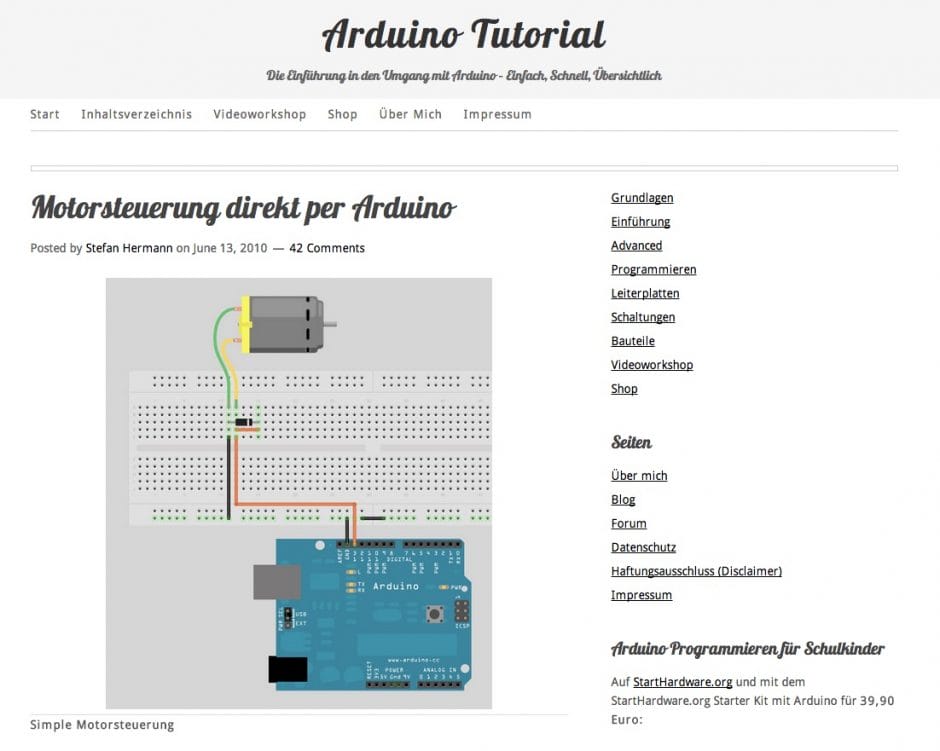

Das Internet ist wie kein zweites Medium für Anleitungen geeignet. Sein großes Plus: Man kann verschiedene Medien miteinander kombinieren und ist dabei unbeschränkt, wie und wie ausführlich man etwas erklärt. Die Nutzer können leicht selbst bestimmen, was sie wann und in welcher Geschwindigkeit lernen.

Wer über viel gefragtes Fachwissen verfügt, kann das in Form von Tutorials weitergeben. Das können Schritt-für-Schritt-Anleitungen in Text und Bild sein oder auch Videos. Und natürlich lassen sich diese Formen miteinander kombinieren.

Zielstellung

Mit Anleitungen beweist man die eigene Kompetenz auf dem Fachgebiet. Zudem erweist man den Leserinnen und Lesern einen Dienst, der hoffentlich viel gefragt und hilfreich ist. Tutorials können ein positives Markenbild fördern. Nicht zuletzt kann man durch gut gemachte Anleitungen Nutzer, Links und Social-Media-Shares gewinnen.

Hinweise

So mancher wird zögern, das eigene Fachwissen kostenlos abzugeben. Schliesslich könnte es passieren, dass ein Interessent nicht zum Kunden wird, sondern etwas selbst umsetzt. Es stellt sich da aber die Frage, inwiefern dieser Nutzer überhaupt jemals zum Kunden geworden wäre.

Darüber hinaus können Tutorials begleitende Anleitungen sein, die das eigentliche Produkt oder Angebot ergänzen oder eine Entscheidung erleichtern.

Beispiele

Immersive

Beim Immersive Journalism werden die passiven Konsumenten von Nachrichten zu Akteuren, oftmals mithilfe einer virtuellen Welt. Die Idee bekommt neuerdings mehr Schwung durch technische Entwicklungen wie preisgünstige Virtual-Reality-Headsets. Ein simples Modell nach dem „Google Cardboard“-Standard ist schon für 20 Euro zu haben. Das eigene Smartphone dient in diesem Fall als Computer und Display. Man setzt diese Brille auf und findet sich in einer Filmszene oder einer computergenerierten Umgebung wieder – ganz so, als wäre man selbst dort.

In einer technisch einfacheren Form kann man unter Immersive Journalism generell Formen verstehen, bei denen die Nutzer selbst aktiv werden, um ein Thema nach und nach zu erfahren. Interaktive Elemente spielen hier also eine wesentliche Rolle. Zudem fließen Ideen von Computerspielen ein.

Zielstellung

Immersive Journalism ist ein noch junges Feld, das viel Fachwissen und Aufwand benötigen kann, zugleich aber neuartige Erlebnisse liefert. Hier geht es nicht nur um den bloßen Erkenntnisgewinn aus Zahlen und Fakten. Darüber hinaus spielen Emotionen eine entscheidende Rolle.

Hinweise

Wie wichtig Emotionen sind, wissen nicht nur Filmemacher und Journalisten, sondern auch viele Unternehmen bereits sehr gut. So manches Produkt wird mehr über das Gefühl als über den Verstand verkauft. Zugleich können sich Immersive-Formen dazu eignen, Informationen auf eine neue, unterhaltsame Weise zu vermitteln.

Beispiele

Film-Festivals tief berührt hat.

Klassische Darstellungsformen

Neben den hier aufgezeigten neuen Formaten für Inhalte, kennt der Journalismus viele weitere, klassische Darstellungsformen. Auf sie wollen wir hier kurz eingehen:

Artikel

Der Artikel ist sicher eine der häufigsten Formen im Netz. Er ist eine schlichte Beschreibung der zu vermittelnden Fakten. Ihn kann man durch Zitate, Auflistungen und andere Elemente auflockern und erweitern.

Nachricht

Bei einer „Nachricht“ oder „Meldung“ liegt der Schwerpunkt auf der Neuigkeit. Diese kurze Textform steigt nach der klassischen Lehre direkt mit der aktuellsten Information ein. Erst danach werden Hintergründe erklärt und die Vorgeschichte dargelegt. Idealerweise sollte man eine Nachricht Satz für Satz von hinten kürzen können, ohne dass dadurch der Sinngehalt verloren geht.

Interview

Anstatt einen Gesprächspartner nur mit einem Zitat zu Wort kommen zu lassen, geht es beim Interview um ein komplettes Gespräch. Dabei wird der Verlauf aber in der Regel nicht wortwörtlich wiedergegeben, denn kaum jemand spricht so, dass es sich angenehm liest. Deshalb sind Interviews oftmals bearbeitet. Dabei kann man zudem den logischen Aufbau („roten Faden“) des Gesprächs herausarbeiten.

Reportage

Die Reportage verbindet die Beschreibung eines Geschehens mit Fakten und Informationen zu diesem Geschehen. Nach der alten Schule folgen Reportagen einem klaren Schema: Man fängt mit einem szenischen Einstieg an, gibt dem Leser nachfolgend einige sachliche Informationen, setzt die Szene danach erneut fort, gibt weitere Informationen usw. Idealerweise kehrt man am Ende des Textes zur Anfangsszene zurück und hat damit einen Bogen geschlagen.

Feature

Ein Feature beginnt wie eine Reportage, verlegt sich dann aber ganz und gar aufs Vermitteln der Informationen. Im Grunde geht es hier also darum, einen Artikel mit einem szenischen Einstieg aufzuwerten und interessanter zu gestalten.

Kommentar

Nach den Grundregeln des Journalismus sollen Fakten und Meinung getrennt voneinander auftreten. Ein Journalist ist demnach ein Berichterstatter und soll dabei so objektiv wie möglich sein. Ein Kommentar bietet dann die Möglichkeit, Argumente zu einer Sichtweise zusammenzufassen. In der Regel versteht man darunter heute die Sichtweise des Redakteurs. Genau genommen muss das aber nicht der Fall sein.

Essay

Bei einem Essay geht es ebenfalls um die persönliche Sicht des Schreibenden, aber in einer sehr viel ausführlicheren Form als beim Kommentar. Hier kann dementsprechend ein Themengebiet weitreichend abgedeckt werden, während es beim Kommentar normalerweise um einen besonderen Aspekt oder ein spezielles Ereignis geht.

Porträt

Statt um Fakten oder Meinungen geht es in einem Porträt um die Beschreibung einer Person – woher sie kommt, wie sie wirkt, was sie ausmacht. Gelegentlich wird es in abgewandelter Form auch genutzt, um Unternehmen zu porträtieren.

Glosse

Die Satire oder Glosse ist ein Text, der ein Thema aufs Korn nimmt und humorvoll behandelt. Die Möglichkeiten sind hier vielfältig. Man trifft das beispielsweise häufig in Form von regelmässigen Kolumnen an. Größte Schwierigkeit: Nicht selten erkennen die Leserinnen und Leser nicht, dass es sich um eine absichtliche Übertreibung und Überhöhung handelt, und nehmen den Text stattdessen für bare Münze.

Fazit

Eines sollte hoffentlich deutlich geworden sein: Es gibt so viel mehr als nur Texte nach Schema F. Auch die Grenzen des klassischen Print-Journalismus kann man im Netz hinter sich lassen. Anders gesagt: In digitaler Form ist viel möglich – und das sollte man unbedingt nutzen. Wichtig ist es dabei, den zu vermittelnden Inhalt, die Zielstellung und die Leserschaft in Einklang zu bringen. Denn mit einem witzigen Quiz erreicht man natürlich etwas anderes als mit einer bewegenden Multimedia-Reportage. Zugleich können die hier aufgeführten Darstellungsformen aber auch als Anregung dienen: Welche Geschichten, Informationen und Fakten schlummern eigentlich in meinem Unternehmen?

Hinweise im Sinne der Transparenz: Wie eingangs erwähnt, basiert dieser Beitrag auf einem Whitepaper der Tinkla GmbH aus Zürich, das der Autor im Auftrag erstellt hat. Man kann es übrigens hier kostenlos als PDF herunterladen. Einer der Partner der Tinkla GmbH ist Thomas Mauch, der zugleich den im Text erwähnten Newsletter „C36daily“ herausgibt. Bei der ebenfalls als Beispiel genannten App „Niuws“ ist der Autor des Beitrags Kurator für den Themenbereich „Business Gadgets“.

Jan hat mehr als 20 Jahre Berufserfahrung als Online-Journalist und Digitalpublizist. 2006 hat er das UPLOAD Magazin aus der Taufe gehoben. Seit 2015 hilft er als CONTENTMEISTER® Unternehmen, mit Inhalten die richtigen Kunden zu begeistern. Und gemeinsam mit Falk Hedemann bietet er bei UPLOAD Publishing Leistungen entlang der gesamten Content-Marketing-Prozesskette an. Der gebürtige Hamburger lebt in Santa Fe, New Mexico.

Interessante Übersicht. Was an den Cards neu sein soll, frage ich mich allerdings. Grade dieses Aufteilen in „fassbare Stücke“, die untereinander verlinkt und – das sei ergänzt – nicht hierarchisch gegliedert sind, ist an sich die klassische und schon in den frühen 1990er Jahren übliche Definition von Hypertexten. In den 20-25 Jahren danach ist man von dieser Form von Hypertexten weggekommen. Vielleicht wird sie deswegen heute als neu empfunden. Aber an sich ist sie es nicht. Ich fände es gut, wenn man wieder dazu zurückfinden würde. Denn so sind Hypertexte eigentlich gedacht.

@Alexander: Vielen Dank für die Ergänzung! Mir gefällt das Format der „Cards“ auch ausgesprochen gut. Was deinen Hinweis angeht: Letztlich könntest du tatsächlich bei nahezu allen hier genannten Formaten Beispiele aus der Vergangenheit finden. Was heute als „Multimedia-Reportage“ gefeiert wird, erinnert mich beispielsweise stark an „interaktive CD-ROMs“. „Neu“ ist daran vor allem, dass solche Formate verstärkt eingesetzt werden – weil die technischen Möglichkeiten es inzwischen zulassen, weil der Konkurrenzdruck im Netz steigt und auch die Ansprüche der Nutzer/Leser wachsen. Das hätte ich sicherlich deutlicher machen sollen.

@Jan da hast du sicher Recht. Für mich ist das Bemerkenswerte und grundlegend andere an den Cards im Vergleich zu den anderen Formaten allerdings, dass die Cards quasi eine Rückkehr zu den Grundprinzipien von Hypertexten darstellen, also der grundlegenden Struktur des Web. So, wie du Cards beschreibst, war das Web mal ganz grundsätzlich gedacht. Das ist etwas anderes als Analogien aus der Vergangenheit wie die interaktive CD-ROM finden. Mich erstaunt, dass es dafür einen neuen Begriff braucht.