Smartphones und digitale Dienste werden meist nur als Gefahr für unser Wohlbefinden angesehen. Dabei können Sie uns ebenso dabei helfen, ein gesünderes Leben zu führen. Hersteller und Anbieter versuchen zugleich, zu viel Nutzung auszubremsen. Jan Tißler stellt in diesem Beitrag einige konkrete Beispiele vor.

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Unsere heutige Bildschirm- und Smartphone-Kultur wird oftmals kritisiert und das durchaus zu recht. Smartphone- und Internetsucht sind schließlich ein echtes Problem, das die Hersteller und Anbieter ganz wesentlich zu verantworten haben.

Manche Apps beispielsweise funktionieren nach denselben Prinzipien, mit denen Spielautomaten ihr Geld verdienen: Die laufende Hoffnung auf einen der wenigen Glücksmomente. Wir sehnen uns bald nach diesen kleinen Erfolgserlebnissen – einer schönen Nachricht, einem witzigen Post, einer interessanten Erkenntnis, einem neuen Level in einem Spiel. Und wir vergessen dabei, wie viel Zeit, Mühe und Energie wir darauf verwenden, diese kleinen Erlebnisse zu haben. Wir kommen zugleich gar nicht dazu, dieses Verhalten in Frage zu stellen.

In der Folge schauen wir schon wieder in unsere E-Mails, sind wir schon wieder in unserer liebsten Social-Media-App, schon wieder in einem jener Spiele, bei denen wir nie ein finales Ziel erreichen. Unser Gehirn hofft dabei auf einen neuen Dopaminschub, unsere körpereigene Droge. Diese Körperfunktion war ursprünglich einmal dazu gedacht, uns zu motivieren und unser Überleben zu sichern und wird heute so gut es geht ausgenutzt – oftmals automatisiert. Unsere Aufmerksamkeit ist schließlich bares Geld wert für viele Unternehmen.

Es gibt deshalb allerlei Designprinzipien, die uns dazu verführen, immer weiter zu scrollen, wieder reinzuschauen, die Zeit zu vergessen, unsere eigentlichen Aufgaben sein zu lassen und unsere kurze und kostbare Lebenszeit auf Dinge zu verwenden, die unwichtig sind und uns nicht weiterbringen. Es sind die laufenden Benachrichtigungen über alles, was wir verpassen könnten (oder vielleicht schon verpasst haben). Es sind die endlos scrollenden Seiten, wo es immer noch mehr und immer noch mehr gibt und nie das Signal, dass wir jetzt genug gesehen haben.

Was die Hersteller gegen ungesunde Nutzung unternehmen

Diese Systeme sind inzwischen so ausgefeilt, dass einige Anbieter und Hersteller selbst Gegenmaßnahmen ergreifen. Ihre Smartphones, Apps und Dienste waren zu gut darin, uns abzulenken und unsere Aufmerksamkeit für Nichtigkeiten zu fesseln. Deshalb weisen jetzt beispielsweise Instagram oder auch Facebooks Intranet „Workplace“ darauf hin, wenn man alle neuen Beiträge gesehen hat.

Sowohl Apples iOS als auch Googles Android haben zudem inzwischen Funktionen integriert, mit denen wir unser Verhalten analysieren und selbst beeinflussen können. Apple-Geräte geben einem wöchentlich eine Übersicht dazu, wie man seine Geräte genutzt hat. „Bildschirmzeit“ nennt sich die Funktion, die sich sowohl auf iPhones und iPads als auch auf Macs findet. Wer will, kann Ruhezeiten festlegen: Bestimmte Apps lassen sich dann beispielsweise abends oder am Wochenende nicht mehr sofort nutzen. Oder man legt fest, dass man bestimmte Kategorien nur für eine bestimmte Zeit pro Tag nutzen will. Gleichzeitig kann man Apps auch von diesen Begrenzungen ausnehmen lassen.

Auf diese Weise habe ich mich zum Beispiel dazu erzogen, nach 21 Uhr nicht mehr im Social Web oder in einer Nachrichten-App zu sein. Meine Lese-Apps wie Pocket oder Kindle sind hingegen verfügbar. Anstatt also ziellos auf Twitter herumzuscrollen oder sich kurz vor dem Schlafengehen noch über die politischen Entwicklungen in der Welt aufzuregen, lese ich lieber etwas, was ich (eigentlich) lesen wollte. Für mich hat das tatsächlich funktioniert.

Lesetipps: Ein Artikel bei Spiegel Online beschreibt diese Funktionen ausführlich für iPhones und iPads. Und ein weiterer zeigt, was bei Android möglich ist.

Was man selbst tun kann

Eine andere wichtige Entscheidung: Welche Apps dürfen mir wann, wie und wo Mitteilungen schicken? Bei iPhones und iPads kann das glücklicherweise zentral in der Einstellungs-App für alle installierten Apps geregelt werden. So können Sie dort die Benachrichtigungen ganz abschalten oder festlegen, ob sie auf dem Sperrbildschirm erscheinen sollen oder ob ein Banner Sie informieren soll, während Sie ihr Gerät nutzen.

Ich gehe damit extrem sparsam um. Stellen Sie sich hier einmal bewusst die Frage: Brauche ich diese Information wirklich sofort? Muss ich überhaupt darüber Bescheid wissen? Was passiert, wenn ich es vielleicht gar komplett übersehe?

So bekomme ich beispielsweise keinerlei Benachrichtigungen von Social Networks mehr. Ausnahmen gibt es hier für Direktnachrichten, vor allem wenn sie an einen Account des UPLOAD Magazins geschickt werden. Aber was bei Facebook oder Instagram los ist, sehe ich, wenn ich bewusst auf die Seite gehe oder die App öffne – was weniger und weniger geschieht. Ich habe gemerkt: Die Welt geht nicht unter, wenn ich nur ein, zwei Male pro Woche reinschaue. Und bei Facebook gehe ich tatsächlich fast überhaupt nicht mehr auf facebook.com, sondern direkt auf facebook.com/notifications. Für den Facebook Messenger gehe ich zu messenger.com. Die Apps der Social Networks finden sich auf meinem iPhone darüber hinaus auf einem hinteren Bildschirm in einem Ordner und nicht etwa gleich prominent auf Seite 1, wenn ich es zur Hand nehme.

Natürlich hat das auch seine Nachteile. So bekomme ich dadurch manches nicht mehr so schnell mit oder auch gar nicht. Letztlich muss man also abwägen. Eine gute Idee ist es aus meiner Sicht dennoch, sich so weit es geht nicht von den automatisierten Empfehlungen eines Algorithmus leiten zu lassen, sondern lieber selbst und bewusst zu entscheiden, was man sich ansehen möchte.

„Bitte nicht stören“ als Standard

Alles in allem ist es jedenfalls löblich, dass sowohl Apple als auch Google ihre Verantwortung erkannt haben und selbst dafür sorgen, dass wir gesünder mit ihren Geräten umgehen. Aber es geht oftmals nicht weit genug aus meiner Sicht. So denke ich, dass der „Nicht stören“-Modus falsch benannt ist. Man stelle sich einmal eine umgekehrte Welt vor: Apple, Microsoft und Google würden sich dafür entscheiden, ihn zum neuen Standardmodus zu erklären. Wäre die andere Option in dem Moment dann der „Ja, bitte unterbrich mich jederzeit, egal wie unwichtig es ist“-Modus? Wer würde denn schon aktiv sein Gerät auf „Ja, bitte stören“ stellen? Sicherlich kaum jemand.

Ich bin für mich dazu übergegangen, „Nicht stören“ als neuen Standard anzusehen. Wenn ich eine wichtige Nachricht oder einen Anruf erwarte, rücke ich davon selbstverständlich ab. Man kann es zudem bei iOS (und sicherlich auch bei Android) so einstellen, dass bestimmte Kontakte einen immer erreichen können, egal ob man „Nicht stören“ aktiviert hat oder nicht.

Auf diese Weise treffe ich die Entscheidung jedenfalls genau umgekehrt: Ich schalte nicht ab was mich nervt oder ablenkt, ich schalte hinzu was ich tatsächlich brauche. Und das ist aus meiner Sicht die viel bessere Variante: Erst wenn man wirklich etwas vermisst oder verpasst, reagiert man darauf. Dadurch wird man (wieder) zum Meister über die eigenen Geräte.

Und das ist ein Tipp, den ich generell geben würde – ob es nun um Benachrichtigungen geht oder um Apps. So mancher räumt auch seine Social-Media-Accounts leer und entfolgt radikal jedem – um dann wieder ganz bewusst hinzuzufügen.

Wie Gadgets und Apps helfen wollen

Darüber hinaus gibt es Angebote, die wir nicht erst dazu zwingen müssen, uns nicht mehr zu nerven und uns unsere wertvolle Lebenszeit und Energie zu stehlen. Ganz im Gegenteil: Sie wollen uns dabei helfen, gesünder zu leben und Probleme frühzeitig zu erkennen.

Apple kann hier wiederum als ein Beispiel dienen. Die Apple Watch ist inzwischen die meistverkaufte Armbanduhr der Welt. Ein zentrales Verkaufsargument sind dabei die Gesundheitsfunktionen. Dazu gehört es, die Aktivität des Nutzers zu messen und zu mehr Bewegung zu motivieren. Sie hilft außerdem dabei, Fortschritte zu messen, wenn man Sport macht. Und sie wird als medizinisches Instrument genutzt, u.a. mit der inzwischen eingebauten EKG-Funktion.

Gemeinsam mit verschiedenen Universitäten sucht und findet Apple neue Wege, die Sensoren der Uhr auf schlaue Arten zu nutzen. Den Anfang machte eine Herzstudie. Damit wollten Apple und die Universität Stanford herausfinden, ob sich die Apple Watch dazu nutzen lässt, gefährliche Störungen im Herzrhythmus zu finden. Das gelang und inzwischen hat Apple diese Forschungsprojekte auf zahlreiche weitere Themen ausgeweitet: In einer neuen „Research“-App kann man nun freiwillig an medizinischen Studien teilnehmen und dabei idealerweise auch etwas über sich selbst lernen.

Das Schöne an diesen Projekten ist, dass sie einfach im Hintergrund funktionieren: Man trägt seine Armbanduhr wie bisher und zugleich werden die Daten nun auf spezielle Signale hin beobachtet und ausgewertet. Diese Bequemlichkeit ist sehr wichtig. Denn viele Menschen sind sich zwar bewusst, wie wichtig ihre Gesundheit ist. Aber trotzdem kann jede Hürde dazu führen, dass sie es einfach ignorieren.

Weitere solche Geräte und Anwendungen sind in Zukunft denkbar.

Ein anderes Beispiel ist das Schlaftracking. Es soll einem dabei helfen, mehr Erholung zu finden. Wie gut das mit den jetzigen Methoden funktioniert, ist allerdings durchaus umstritten. Zum einen sind die Daten bislang oftmals sehr ungenau oder auch komplett falsch. Zum anderen ist nicht immer ganz klar, was man wirklich ändern könnte. Sicher: Es gibt einige typische Tipps, um mehr und besseren Schlaf zu haben. Es ist aber nicht ganz eindeutig, inwiefern es hier hilft, statistische Auswertungen zu bekommen, die dann eben doch weit von der Präzision eines Schlaflabors entfernt sind. Für manchen könnte das sogar ins Gegenteil umschlagen: Plötzlich fühlt man sich noch mehr unter Druck gesetzt, den eigenen Schlaf zu verbessern. Oder man fand seinen Schlaf bislang eigentlich in Ordnung, aber die App scheint einem nun zu beweisen, dass das gar nicht stimmt.

Eine weites Feld sind zudem die Entspannungs- und Meditations-Apps. Ich selbst sammle seit gut zehn Jahren meine eigenen Erfahrungen mit dem Thema. Ich bin zu „Retreats“ gefahren, bei denen man sich einige Tage oder auch mal eine Woche oder mehr tatsächlich nur mit sich selbst und mit Meditation beschäftigt. Ich habe Kurse und Gruppen besucht. Und ich habe immer auch eine App als Begleiter gehabt: den Insight Timer. Was mir an der App gefällt: Man kann nahezu alles kostenlos nutzen, wenn man es einfach im Selbststudium umsetzen will. Zugleich lassen sich hier Kurse kaufen, die einem gezielter den Weg weisen.

Die Zahl der Apps in diesem Bereich ist allerdings schier endlos. So manche sehen es zudem schlicht als Geschäftsfeld an. Und das ist lukrativ, denn obwohl Menschen in der westlichen Welt an sich das bequemste und sicherste Leben haben, zeigen Studien immer wieder, dass sie gestresster und unzufriedener sind als andernorts. Die Apps verraten einem allerdings oftmals nicht eine unbequeme Wahrheit: Dass man sich diesen Stress und diese Unzufriedenheit selbst macht. Und dass man sie verringern oder loswerden könnte, würde man sich regelmäßig einen Moment der Besinnung gönnen. Stattdessen setzt sich so mancher sogar beim Entspannen unter Druck und Meditation und Yoga werden plötzlich zum Wettbewerb.

Aber das führt an dieser Stelle natürlich zu weit. Gemeint ist mit diesem Hinweis: Ja, es gibt Apps, Geräte und Dienste, die einem zu einem gesünderen und besseren Leben verhelfen können. Aber auch die machen das nicht auf magische Weise, ohne dass man selbst dazu etwas tun müsste. Veränderungen muss man noch immer selbst wollen und durchhalten.

Und letztlich ist es oft der Kontakt zu einem Menschen und professionelle Hilfe, die den entscheidenden Anschub gibt. Unsere digitale Helfer können uns auf diesem Weg unterstützen.

Interview Moodpath: ein intelligenter psychologischer Begleiter

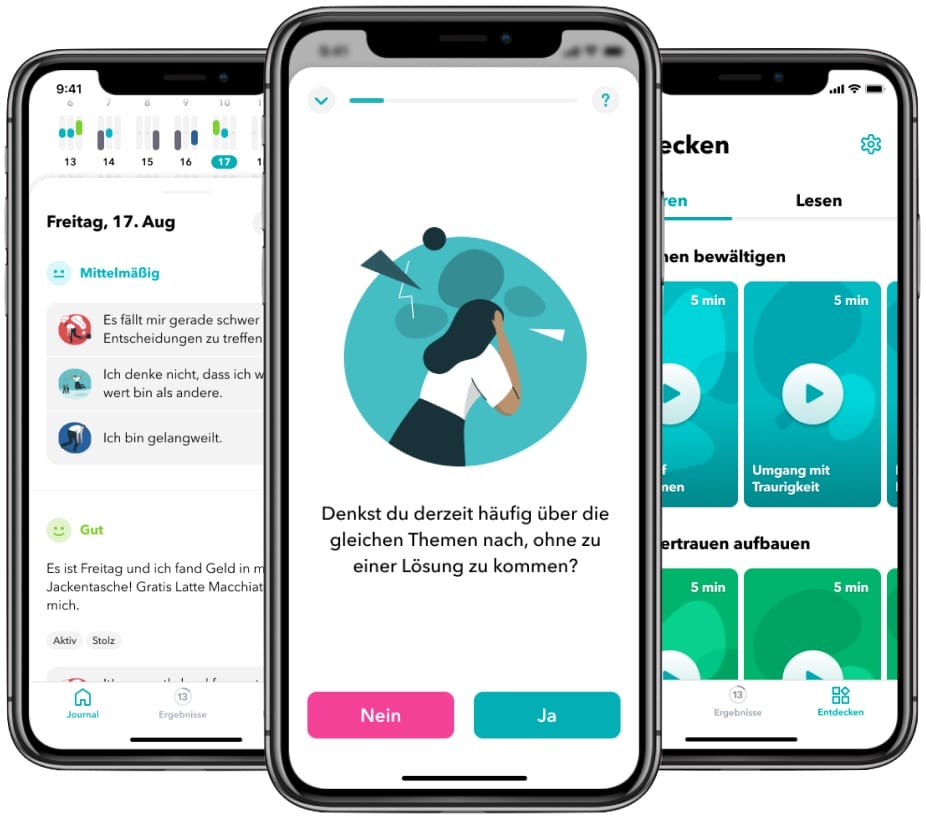

Schauen wir uns zum Abschluss ein konkretes Beispiel genauer an. „Moodpath“ nennt sich die App des Startups Aurora Health aus Berlin. Sie will u.a. dabei helfen, eine Depression frühzeitig zu erkennen. Dazu beantwortet man mindestens 14 Tage lang dreimal täglich Fragen zum eigenen Gemüts- und Gesundheitszustand. Letztlich bekommt man eine Empfehlung dazu ausgesprochen, ob man ärztliche Hilfe suchen sollte.

Darüber hinaus möchte die App helfen, die eigene seelisch-geistige Gesundheit zu verbessern. Dazu gibt es gute Ratschläge in Text- und Videoform sowie Übungen. Einen Therapeuten will Moodpath bei alldem nicht ersetzen, sondern in der Arbeit unterstützen und auf dem Weg bis zur Psychotherapie begleiten.

In Deutschland ist die komplette Nutzung der App kostenlos, auch über die erste Einschätzung nach 14 Tagen hinaus. Zukünftig plant das Startup, den Nutzern eine Premiumversion anzubieten, für die die Krankenkassen die Kosten übernehmen. Im Ausland gibt es monatliche und jährliche Abonnements von je 7,99 und 47,99 Euro.

Wir sprachen mit Felix Frauendorf, Mitgründer und Managing Director von Moodpath.

Frage: Wie kam es zur Idee? Gab es einen bestimmten Auslöser?

Felix Frauendorf: Mark Goering, einer der beiden Gründer von Moodpath, ist selbst klinischer Psychologe. Im Rahmen seiner Ausbildung hat er in einer Klinik gearbeitet und dabei festgestellt, dass selbst schwer depressive Patienten intensiv ihr Smartphone nutzen. So hat er das Potenzial erkannt und gedacht: Wieso kann man das nicht im Rahmen einer Psychotherapie und zur selbstgeleiteten Erkennung und Behandlung psychischer Erkrankungen nutzen? Die Idee zu Moodpath war damit geboren.

Frage: Wie hat sich die Idee bislang entwickelt? Welche Hürden und Schwierigkeiten traten bei der Entwicklung der App auf? Welche Inhalte und Funktionen kamen hinzu?

Felix Frauendorf: Aus der Idee ist ein erfolgreiches Produkt geworden. Moodpath wurde seit dem Start im Oktober 2016 von über 2 Millionen Menschen heruntergeladen und ist die beliebteste Depressions-App in Europa und Nordamerika. Was zunächst als zweiwöchiger Depressionstest startete, hat sich im Laufe der letzten vier Jahre zu einem intelligenten psychologischen Begleiter weiterentwickelt, der mit Fragen auf das Wohlbefinden seiner Nutzer eingeht und situationsgerecht Tipps und Übungen bereitstellt, um Symptome von Depression zu bekämpfen und betroffene Menschen bei der Suche nach einem Psychotherapieplatz zu unterstützen.

Frage: Die App muss einen Spagat leisten: Einerseits sind Depressionen und Ängste ernsthafte Probleme, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Andererseits soll sie aber sicherlich die Hürde senken, sich mit der eigenen geistig-seelischen Gesundheit auseinander zu setzen. Wie schafft sie das?

Felix Frauendorf: In der Regel wird die App von Menschen genutzt, die einen Leidensdruck haben, d.h. sie sind bereits auf der Suche nach Hilfe und sich sehr wohl bewusst, dass sie psychisch belastet sind. Diese Menschen unterstützen wir zum einen dadurch, dass wir ihnen helfen, ihre Gedanken und Gefühle systematisch zu erfassen und eigene Gedankenmuster und Denkweisen zu erkennen. Zum anderen stellt die App – je nach gesundheitlichem Zustand – Material zur Verfügung, dass einfach verständlich ist und erklärt, was der Nutzer als nächstes tun sollte. In diesem Bereich hilft Moodpath auch dabei, Therapeuten zu finden und den Einstieg in ein Erstgespräch zu vereinfachen. Das Ziel ist es nämlich nicht, dass Moodpath Therapeuten und Ärzte ersetzt, sondern vielmehr einen Beitrag zur Versorgung zu leisten und Betroffenen und Behandlern eine Hilfe zu sein.

Frage: Gesundheits-Apps haben eine große Verantwortung. Sie sollen den Nutzer nicht in Panik versetzen, aber auch nicht in Sicherheit wiegen. Sie gehen außerdem mit Informationen um, die sehr privat sind. Wie stellen Sie sich diesen Herausforderungen?

Felix Frauendorf: Moodpath richtet sich bei allen Einschätzungen und Tipps an die nationale Versorgungsleitlinie. Damit ist eine adäquate Begleitung betroffener Menschen sichergestellt. Natürlich werden die Daten, die unsere User im Rahmen der App Nutzung über sich eintragen, Ende zu Ende verschlüsselt und anonym behandelt. Moodpath ist ein CE-zertifiziertes Medizinprodukt und erfüllt damit alle relevanten Sicherheitsanforderungen.

Wir bieten ein validiertes Tool zur Selbsteinschätzung und motivieren den Einstieg in die Versorgung.

Gefällt dir dieser Artikel?

Dann bleib am Ball und trage dich jetzt ein ins „Update am Montag“. Darin: unsere neuesten Inhalte und Angebote, Tipps und Rabatte und vieles mehr. Kein Spam! Bereits knapp 1.800 Leser:innen sind dabei.

Frage: Wo sind die Grenzen der Machbarkeit und wie erkennt man die als Nutzer? So gibt man als Nutzer in der App bspw. Ja/Nein-Antworten, auch wenn die Wirklichkeit oft komplizierter ist. Zudem fehlt der persönliche Kontakt und die Erfahrung eines Therapeuten, der auch Nuancen erkennen kann, Mimik und Gestik mit einbezieht usw.

Felix Frauendorf: Natürlich fehlt bei einer App die menschliche Komponente. Die App macht an verschiedenen Stellen klar, dass es sich nicht um einen Ersatz für eine Diagnose handelt, sondern die Entscheidungsfindung zur Hilfesuche unterstützt. Die App empfiehlt ja schließlich, bei entsprechenden Antworten, das Ergebnis mit einem Arzt oder Psychotherapeuten zu besprechen, um dort eine verlässliche Diagnose zu erhalten.

Menschen suchen online zunächst nach Informationen, bevor sie einen Arzt oder Psychotherapeuten kontaktieren. Wir erreichen Menschen an diesem Punkt und bieten ein validiertes Tool zur Selbsteinschätzung und motivieren den Einstieg in die Versorgung.

Wir glauben, dass die Zukunft der Psychotherapie digital ist – nur so lässt sich die große Versorgungslücke eindämmen.

Frage: Welche weiteren Funktionen und Inhalte sind für die App in Zukunft geplant? In welche Richtung soll es gehen?

Felix Frauendorf: Moodpath wurde gerade erst von den Schön Kliniken übernommen, Deutschlands führender Klinikgruppe für psychosomatische Erkrankungen. Unser Ziel ist es, perspektivisch eine führende Tech-Plattform für sämtliche Störungsfelder zu entwickeln, die über die reine Depressionserkrankung hinausgehen. Wir glauben, dass die Zukunft der Psychotherapie digital ist – nur so lässt sich die große Versorgungslücke eindämmen.

Dieser Artikel gehört zu: UPLOAD Magazin 77

Passend zum Jahreswechsel erlauben wir uns ein Schwerpunktthema, das in der alltäglichen Hektik nicht untergehen sollte: das eigene Wohlbefinden und die eigene Gesundheit. Manchmal helfen uns die digitalen Dienste und Geräte und manchmal stehen sie uns im Weg oder verführen uns gar zu ungesundem Verhalten. In dieser Ausgabe thematisieren wir, wie Sie dem digitalen Burnout entfliehen. Wir erklären, wie Sie sich als Social Media Manager nicht verrückt machen lassen. Wir zeigen auf, wie Gesundheitsmanagement im Unternehmen aussehen sollte und warum es so wichtig ist. Und wir haben Beispiele dafür, wie Smartphone, Apps & Co. uns eben doch helfen können, gesünder zu leben.

- Weitere Artikel aus dieser Ausgabe kostenlos auf der Website lesen ...

- Bleib auf dem Laufenden über neue Inhalte mit dem „Update am Montag“ …

Schon gewusst? Mit einem Zugang zu UPLOAD Magazin Plus oder zur Content Academy lädst du Ausgaben als PDF und E-Book herunter und hast viele weitere Vorteile!

Jan hat mehr als 20 Jahre Berufserfahrung als Online-Journalist und Digitalpublizist. 2006 hat er das UPLOAD Magazin aus der Taufe gehoben. Seit 2015 hilft er als CONTENTMEISTER® Unternehmen, mit Inhalten die richtigen Kunden zu begeistern. Und gemeinsam mit Falk Hedemann bietet er bei UPLOAD Publishing Leistungen entlang der gesamten Content-Marketing-Prozesskette an. Der gebürtige Hamburger lebt in Santa Fe, New Mexico.