Die Digitalisierung verändert nicht nur weite Teile unserer Wirtschaft, sondern auch unsere Gesellschaft sowie die Art und Weise, wie wir heute und in Zukunft arbeiten. Unter dem Schlagwort „New Work“ gibt es bereits heute zahlreiche Initiativen, Events und Diskussionen – Tendenz steigend. Doch neu ist der Begriff eher nicht, er wird nur neu verwendet. Wir möchten in diesem Beitrag daher mal die Ursprünge von New Work aufzeigen und den aktuellen Stand der Diskussion entgegenstellen.

Inhaltsverzeichnis

Die Arbeitswelt im industriellen Wandel der Zeit

Veränderungen unserer Arbeitswelt erleben wir im Grunde schon seitdem die Menschheit den Begriff Arbeit kennt. Besonders diskutiert werden diese Veränderungen aber immer dann, wenn ein wirtschaftlicher Umbruch so umfangreich ist, dass sich auch die Arbeit und sogar unsere Gesellschaft transformieren. Technologische Innovationen und Entwicklungen haben dabei schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Die Erfindung der Dampfmaschine setzte Anfang des 19. Jahrhunderts beispielsweise die industrielle Revolution in Gang. Das veränderte die komplette Gesellschaft nachhaltig. So wurden aus den Leibeigenen in der Landwirtschaft im Laufe der Jahre Fabrikarbeiter, zum Beispiel in der Textilwirtschaft. Die Dampfmaschine beschleunigte dabei den Prozess erheblich, denn erstmals war die maschinelle Produktion nicht mehr von Wind- oder Wasserkraft abhängig.

Wie immer bei solchen Umwälzungsprozessen gibt es Gewinner und Verlierer. Während sich die Leibeigenen aus der Abhängigkeit befreien konnten und gleichzeitig über die eingeführte freie Berufswahl als Arbeiter für die neuen Fabriken zur Verfügung standen, gehörten Handwerker wie Weber und Tuchmacher zu den Verlierern: Die Maschinen in den Fabriken konnten ihre Arbeit schneller und effizienter erledigen, so dass ihre Dienstleistungen schnell nicht mehr gefragt waren.

In der Phase der zweiten industriellen Revolution sorgten neue Innovationen für eine weitere Umwälzung der Arbeitswelt. Die Glühbirne, Sprengpulver, Kunststoffe und künstlicher Dünger sowie das Automobil sorgten ab den 1870er Jahren für die Verbreitung von elektrischem Strom und eine Perfektionierung der Fließbandarbeit.

Weitere 100 Jahre später folgte dann die dritte industrielle Revolution. Die Erfindung der Mikroprozessoren verbesserte die ersten Computer dermaßen, dass sie sich schnell verbreiteten und überall eingesetzt werden konnten. Das war der erste Schritt in die Digitalisierung der Arbeitswelt. Die nächsten Schritte folgten mit der E-Mail und dem WWW.

Aktuell befinden wir uns bereits in der nächsten Phase, der Industrie 4.0. Die Digitalisierung sorgt für eine Vernetzung zwischen digitaler und analoger Welt (Internet of Things). Künstliche Intelligenz nimmt uns immer mehr Entscheidungen ab und der Grad der Automatisierung macht bereits Fabriken ohne Arbeiter möglich. Künftig werden wir auch nicht mehr selbst Autos fahren und digitale Technologien machen aus der Infrastruktur unserer Städte „Smart Cities“. Was das genau bedeutet, erklärt Jens Hansen in seinem Artikel „Internet of Things, Smart Cities und Industrie 4.0: Die Zukunft ist vernetzt und smart“.

Die aktuellen und kommenden Veränderungen werden wieder Gewinner und Verlierer haben. Beispielsweise werden die selbstfahrenden Autos die Taxifahrer ablösen. Auf der anderen Seite entstehen aber auch viele neue Arbeitsplätze und sogar neue Berufe. Dienstleistungen werden sich zum Beispiel nicht nur an Menschen richten, sondern speziell für Maschinen und intelligente Systeme angeboten. Wie schon zu Beginn der industriellen Revolution gibt es daher auch jetzt wieder mahnende Stimmen und grundlegende Befürchtungen, dass Systeme mit Künstlicher Intelligenz und Roboter uns arbeitslos machen könnten. Siehe dazu auch Jan Tißlers Beitrag „Automatisierung und Künstliche Intelligenz: Eine Kombination mit Folgen“.

Der Anfang von New Work

Der Ursprung der New-Work-Idee ist älter als wir angesichts der aktuellen Diskussionen denken würden. In den frühen 1980er Jahren bildete sich in der 100.000-Einwohner-Stadt Flint, im US-Bundesstaat Michigan, eine bunt zusammengewürfelte Gruppe aus Gewerkschaftern, Managern, einem Priester und dem damaligen Bürgermeister der Stadt. Sie alle hatten den größten Teil ihres Lebens in der Automobilindustrie gearbeitet, denn Flint war der erste Sitz von General Motors, später auch von Chevrolet und Buick. Und sie alle suchten nach einer Alternative für die anstehenden Massenentlassungen in der Autoindustrie. Die Rezession war bereits in vollem Gange und beschleunigte eine Entwicklung, die viele industrielle Arbeitsplätze kostete. Plötzlich tauchten in Folge der dritten industriellen Revolution Computer auf beiden Seiten der Fließbänder auf und machten Arbeiter überflüssig. Zwar würde es auch weiterhin Arbeit geben, aber deutlich weniger. Quasi über Nacht würde die halbe Stadt arbeitslos werden, so die Befürchtung der Gruppierung.

Aus ihrer Suche nach einem Ausweg entstand schließlich die ursprüngliche Idee von New Work. Ihr Vorschlag: Statt die vorhandene Arbeit absolut aufzuteilen und die Stadt in Arbeiter und Arbeitslose zu teilen, sollte die Arbeit gleichmäßig auf den arbeitenden Teil der Bevölkerung verteilt werden. So könnte dann jeder sechs Monate im Jahr in den hochtechnisierten Fabriken arbeiten. Viel wichtiger sind aber die anderen sechs Monate. Die sollten nicht einfach nur frei sein, sondern im Gegenteil intensiv genutzt werden. Dafür baute die Gruppe um ihren Wortführer Prof. Frithjof Bergmann in Flint das erste „Zentrum für Neue Arbeit“. Dort wollten sich die Initiatoren um zwei aus ihrer Sicht sehr wichtige Dinge kümmern:

1. Welche Arbeit willst du wirklich, wirklich tun?

Gemeinsam mit den einzelnen Arbeitern sollte herausgefunden werden, welche Arbeit sie unabhängig von der Verfügbarkeit und wirtschaftlichen Zwängen am liebsten erledigen würden. Die besondere Bedeutung machten sie mit der Frage „Was würdest du wirklich, wirklich tun?“ zum Ausdruck, die schnell zum Markenzeichen der Bewegung wurde. Es ging dabei um Talente, verborgene Fähigkeiten und brachliegende Fertigkeiten, aber letztlich auch um Wert- und Wunschvorstellungen.

2. Umsetzung

Wenn sie herausgefunden hatten, was die Menschen wirklich, wirklich wollten, galt die nächste Anstrengung der praktischen Umsetzung: Die Lohnarbeiter sollten in die Lage versetzt werden, die Tätigkeit auszuführen, die sie für sich selbst als sinnvoll und erfüllend betrachteten. Außerdem ging es auch darum, wie aus dieser Tätigkeit ein Einkommen generiert werden könnte, das zum Lebensunterhalt ausreicht.

In seinem Buch „Neue Arbeit, neue Kultur“ beschreibt Frithjof Bergmann die Essenz von New Work wie folgt:

Zentral für die Neue Arbeit ist eine Umkehrung. Das lässt sich am einfachsten mit den Begriffen Zweck und Mitteln ausdrücken. In der Vergangenheit war die zu erledigende Aufgabe in vielen Fällen das Ziel oder der Zweck. Der Mensch wurde von anderen, aber auch von sich selbst als Werkzeug benutzt, als Mittel zur Verwirklichung dieses Zwecks. […]

Die Neue Arbeit ist eine […] Bemühung, diesen Zustand umzukehren. Nicht wir sollten der Arbeit dienen, sondern die Arbeit sollte uns dienen. Die Arbeit, die wir leisten, sollte nicht all unsere Kräfte aufzehren und uns erschöpfen. Sie sollte uns stattdessen mehr Kraft und Energie verleihen, sie sollte uns bei unserer Entwicklung unterstützen, lebendigere, vollständigere, stärkere Menschen zu werden.

Was aktuell alles unter New Work diskutiert wird

Das ursprüngliche Konzept ist also deutlich grundlegender als das, was man in den aktuellen Diskussionen und den bisherigen Konzepten der Unternehmen lesen und sehen kann. Dabei bleiben auch kritische Stimmen nicht aus. So wird den Initiatoren um Bergmann unter anderem vorgehalten, dass ihre Sicht auf die Arbeitswelt von naiven Ansichten vernebelt sei. So bezeichnet beispielsweise der Unternehmer und Buchautor Lars Vollmer New Work als Denkfehler:

Die Hauptaufgabe von Unternehmen ist es nicht, Arbeit zu schaffen, Arbeit zu gestalten, Arbeit menschenwürdig zu machen. Auch wenn das manche nicht gerne hören. In der Wirtschaft geht’s nicht primär um Arbeit!

Dabei hat Vollmer nach eigener Aussage selbst lange unter der New-Work-Flagge mitgespielt. Doch jetzt sei er sicher, dass eine attraktiver gestaltete, modernere Arbeit nicht automatisch erfolgreiche Unternehmen produziere. Es sei im Gegenteil sogar sehr klug, wenn sich Manager nicht mit New Work beschäftigten, denn der Kunde entscheide über den Unternehmenserfolg. Würden dessen Wünsche und Bedürfnisse nicht erfüllt, bleibe der Erfolg aus.

Aus der Perspektive der Unternehmer wirkt diese Sicht zunächst verständlich und nachvollziehbar. Wenn sie ihrer Verpflichtung nachkommen, dem Kunden gerecht zu werden und dessen Nachfrage bedienen, die das Unternehmen und damit die Arbeit ja erst ermöglichte, handeln sie schließlich nicht nur wirtschaftlich logisch, sondern sichern gleichzeitig die Arbeit selbst. Dennoch kann man aus der Perspektive der Arbeiter gegensätzlich argumentieren: Es ist am Ende auch ihre Leistung und ihr Verdienst, wenn ein Unternehmen die Nachfrage der Kunden befriedigen kann. Außerdem sollten Arbeitgeber sich zugleich die Frage stellen, ob die Leistung der Mitarbeiter nicht doch von einigen Faktoren abhängig ist, die oft mit New Work in Verbindung gebracht werden.

Folgende Faktoren/Forderungen ließt man in Beschreibung zu New Work immer wieder:

Sinnvolle Arbeit

Arbeit soll als sinnstiftend und erfüllend empfunden werden. Dieser Diskussionspunkt gehört zu denen, die am dichtesten an die Ursprungsidee von New Work herankommen. Und er gehört zu den Punkten, den Angestellte sich am dringlichsten wünschen. Das Problem: Selbst sinnvolle Tätigkeiten werden oft von negativen Faktoren überlagert, so dass die Mitarbeiter sie nicht mehr als positiv und erfüllend ansehen. Dabei geht es gar nicht darum, dass die Arbeit Spaß machen muss, denn das kann nicht immer in allen Teilen gelingen. Aber sie sollte zumindest nicht als sinnlose Belastung angesehen werden. Einen Sinn kann eine Tätigkeit zum Beispiel haben, wenn der Ausführende ein positives Ergebnis erkennen kann und dieses auch von anderen anerkannt wird. In vielen Unternehmen gehen zwar täglich E-Mail-Lawinen auf die Mitarbeiter nieder und ein Meeting reiht sich an das nächste, doch Anerkennung steht nur sehr selten auf dem Tagesplan. Am Ende des Tages stellt sich oft die Frage: Was habe ich heute eigentlich geschafft, was habe ich geleistet?

Die Digitalisierung kann hier Segen und Fluch zugleich sein. Es wäre beispielsweise sehr einfach, die interne Kommunikation viel weniger belastend und zeitraubend zu gestalten, indem sie von „Push“ auf „Pull“ umgestellt wird. Auch die Zahl der Meetings könnte stark reduziert werden, wenn einzelne Mitarbeiter in ihren Spezialthemen mehr Handlungsspielraum bekämen und sich nicht über jedes Detail mit einem Dutzend Kollegen abstimmen müssten, die oft noch nicht mal verstehen, was sie sich da anhören. Fragen Sie sich einfach mal vor und nach jedem Meeting, ob die Zeit wirklich sinnvoll einsetzt worden ist.

Unkommentierte Top-Down-Entscheidungen, willkürlich erscheinende Beförderungen oder Versetzungen, verordnete Mehrarbeit, nicht genehmigte Urlaubszeiten – die Faktoren, die die Motivation der Mitarbeiter zermürben sind zahlreich. Sie alle deuten auf eine sehr traditionelle Unternehmenskultur hin, die aber heute kaum noch aufrechterhalten werden kann. Gerade Fachkräfte sind gefragt und bekommen schnell eine neue Stelle, wenn sie mit ihrer aktuellen Anstellung nicht zufrieden sind. Daher muss Führung heute auch anders gedacht werden. Statt lediglich Entscheidungen zu treffen, bedeutet die Leadership-Rolle viel mehr.

Gastautorin Christiane Brandes-Visbeck hat dazu einen ausführlichen Beitrag geschrieben: Digital Leadership: Fünf Denkanstöße für eine moderne Führungskultur

Kurz gesagt, geht es unter anderem darum, die Mitarbeiter mitzunehmen. Den Sinn in einer Arbeit zu erkennen und diese daher gerne zu machen bedeutet intrinsisch motiviert zu sein. Noch herrscht auf dem Arbeitsmarkt allerdings die extrinsische Motivation vor, also zum Beispiel durch das Gehalt oder die Aussicht auf eine Beförderung.

Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung

Holacracy, Agiles Arbeiten und Design Thinking lösen klassische Hierarchiestrukturen und Arbeitsmodelle ab. Damit haben vor allem traditionelle Unternehmen noch große Schwierigkeiten. Das ist zum Teil verständlich, denn in einem börsennotierten Konzern kann nicht einfach jedwede Hierarchie abgeschafft werden. Aber auch in solchen Großkonzernen sind neue Formen der Arbeitsorganisation möglich – zwar nicht global und ganzheitlich, dafür aber im Kleinen und punktuell. Zu sehen ist das bereits in den Innovation Labs und den Startup-Inkubatoren, die Unternehmen deshalb angliedern, weil sich dort neue Ideen viel schneller und unabhängig von der internen Bürokratie entwickeln können. Hier können die Mitarbeiter selbstbestimmt an ihren Ideen arbeiten.

Flexibler Arbeitsort, flexibler Arbeitszeit

Wann und wo ich arbeite, entscheidet traditionell der Arbeitgeber, auch heute noch. Doch immer mehr Arbeitgeber weichen diese Regelung auf. Sie erlauben nicht nur das Arbeiten von Zuhause aus, teilweise fordern sie feste Home-Office-Tage sogar ein. In manchen Unternehmen oder in einzelnen Abteilungen hat es sich bereits eingespielt, dass der Freitag zum inoffiziellen Home-Office-Tag wurde. Auch hier ist die Digitalisierung ein maßgeblicher Treiber dieser Entwicklung: Remote Work als temporäre Alternative zur gemeinsamen Arbeit aus dem Großraumbüro ist heute in vielen Unternehmen möglich.

Jan Tißler hat sich mit diesem Thema näher beschäftigt und zeigt, welche Vor- und Nachteile sich aus Remote Work ergeben.

Eine Sonderform von Remote Work ist das mobile Arbeiten: Statt aus dem festen Home Office zu arbeiten, werden hier beispielsweise Reisezeiten zum Arbeiten genutzt. Diese Form von New Work habe ich bereits hier diskutiert. Als Freelancer nutze ich persönlich beispielsweise gerne längere Zugfahrten, Flüge oder Hotelaufenthalte zum Arbeiten. Mir geht es dabei vor allem darum, die Zeit sinnvoll zu nutzen, um anliegende Arbeiten sofort zu erledigen und nicht erst nach der Reise. Wichtig ist dabei, dass das mobile Arbeiten nicht zusätzlich erfolgt, sondern als Alternative für das stationäre Arbeiten genutzt wird.

Es wird aber nicht nur über den Arbeitsort diskutiert, sondern auch über die Arbeitszeit. Wenn ortsunabhängiges Arbeiten möglich ist, warum sollte es dann noch zeitliche Vorgaben geben? Natürlich gibt es Bereiche, beispielsweise mit Kundenverkehr oder sonstigen Öffnungszeiten, in denen zeitliche Vorgaben für den Betrieb notwendig sind. Doch ebenso gibt es Bereiche, in denen ein striktes „9-to-5“ eher hinderlich ist, zum Beispiel bei globalen Unternehmen, die über verschiedene Zeitzonen hinweg agieren und kommunizieren.

Flexible Arbeitszeiten haben viele Vorteile. Im Sinne von New Work ist eine freie Wahl der persönlichen Arbeitszeit ein Schritt in Richtung Selbstbestimmung. Unternehmen können aber nicht nur ihre Attraktivität als Arbeitergeber steigern, wenn sie den Mitarbeitern ein Recht auf Mitbestimmung der Arbeitszeit gewähren. Sie profitieren ebenfalls davon, dass sich die Arbeitnehmer zeitlich so organisieren können, wie sie am produktivsten sind. Denn das ist schließlich eine Typfrage und hängt unter anderem vom persönlichen Biorhythmus ab.

Zur Arbeitszeit gehört außerdem die Frage nach der Stundenzahl. Und hier kann die gewährte Flexibilität letztlich sogar zum Nachteil mutieren: Durch den flexiblen Arbeitsort sind Dienst-Handys und -Laptops zumindest in der Digitalbranche bereits zum Standard geworden. Damit weichen sich auch zeitlich die einst strikten Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit/Privatheit auf. Die Work-Life-Balance ist tot – lang lebe das „Work-Life-Blending“? Das Gleichgewicht aus Arbeit und Leben sei nicht mehr zeitgemäß, heißt es von vielen Seiten. Stattdessen müsse man sich heute fragen, wie die Vermischung zwischen beruflichen und privaten Belangen am besten funktioniere. Die Protagonisten argumentieren vor allem mit einer verbesserten Vereinbarkeit von Beruf und Familie, höherer Produktivität oder der Möglichkeit, private Angelegenheiten in Geschäftszeiten legen zu können, ohne dafür einen Urlaubstag opfern zu müssen.

Es gibt aber auch Risiken bei der Vermischung von Arbeit und Freizeit: So geht sehr schnell der Überblick über die geleisteten Zeiten verloren und viele Arbeitnehmer arbeiten unkontrolliert länger. Selbst wer eigentlich krank ist, setzt sich bei fehlenden Grenzen oft noch an den heimischen Schreibtisch. Wer nicht aufpasst, lebt unter Umständen bald nur noch für die Arbeit und merkt das gar nicht. Das muss nicht zwingend negativ bewertet werden, zumindest, wenn das Work-Life-Blending selbstbestimmt ist. Handelt es sich dagegen eher um eine Veränderung, die vom Chef ausgeht, sollte man sich auf gemeinsame Regeln verständigen. Zu bedenken gilt zudem, dass solche Modelle zum Problem werden können, wenn das Arbeitsverhältnis von Misstrauen und schlechter Stimmung geprägt ist, statt auf Vertrauen und Fairness zu beruhen. Wer Arbeit und Privatleben miteinander vermischt, nimmt berufliche Krisen und Stress mit in den privaten Raum.

New Pay

Immer wieder wird auch über eine faire und vor allem transparente Bezahlung als wesentlichen Punkt von New Work diskutiert. Warum verdienen Menschen in einem Unternehmen bei gleicher Leistung und in gleicher Position dennoch oft unterschiedlich? Warum verdienen Frauen auch 2017 oft weniger als Männer, obwohl ihre Leistung nicht geringer ist? Natürlich ist das Gehalt ein wichtiger Bestandteil von Arbeit, doch Geld ist kein Kompensationsmittel für fehlende oder aufgegebene intrinsische Motivation. Wenn Mitarbeiter eine fällige Gehaltserhöhung bekommen und diese eher als Schmerzensgeld empfinden, ist nicht das Gehalt das Problem, sondern die Arbeit.

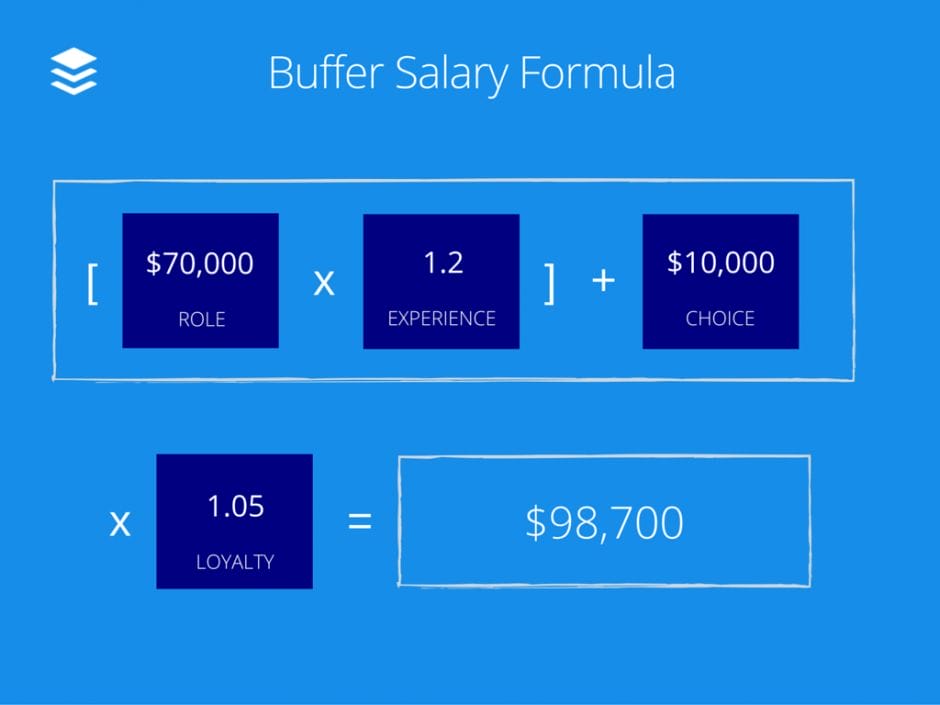

Mittlerweile gibt es vor allem bei jungen Unternehmen und Startups, neue Gehaltsmodelle, die von den traditionellen abweichen. Komplett der Transparenz hat sich beispielsweise das Social-Media-Startup Buffer verschrieben. Die Gehälter sämtlicher Mitarbeiter sind nicht nur intern, sondern sogar öffentlich einsehbar. Dazu hat Buffer die Formel zur Berechnung der Gehälter offengelegt. Im Grunde ist es sehr einfach: Es gibt einen Grundbetrag, indem Faktoren wie Lebenshaltungskosten oder die Unterschiede der allgemeinen Kosten am Standardort enthalten sind. Der Grundbetrag wird mit dem Erfahrungslevel (Einsteiger bis Master) multipliziert. Wer länger im Unternehmen bleibt, wird dafür ebenfalls belohnt, indem das Gehalt jedes Jahr um 5 Prozent steigt. Dazu haben die Buffer-Mitarbeiter noch die Wahl zwischen einer monetären Zulage (aktuell 10.000 US-Dollar) oder sie entscheiden sich für zusätzliche Aktienoptionen (etwa 30 Prozent).

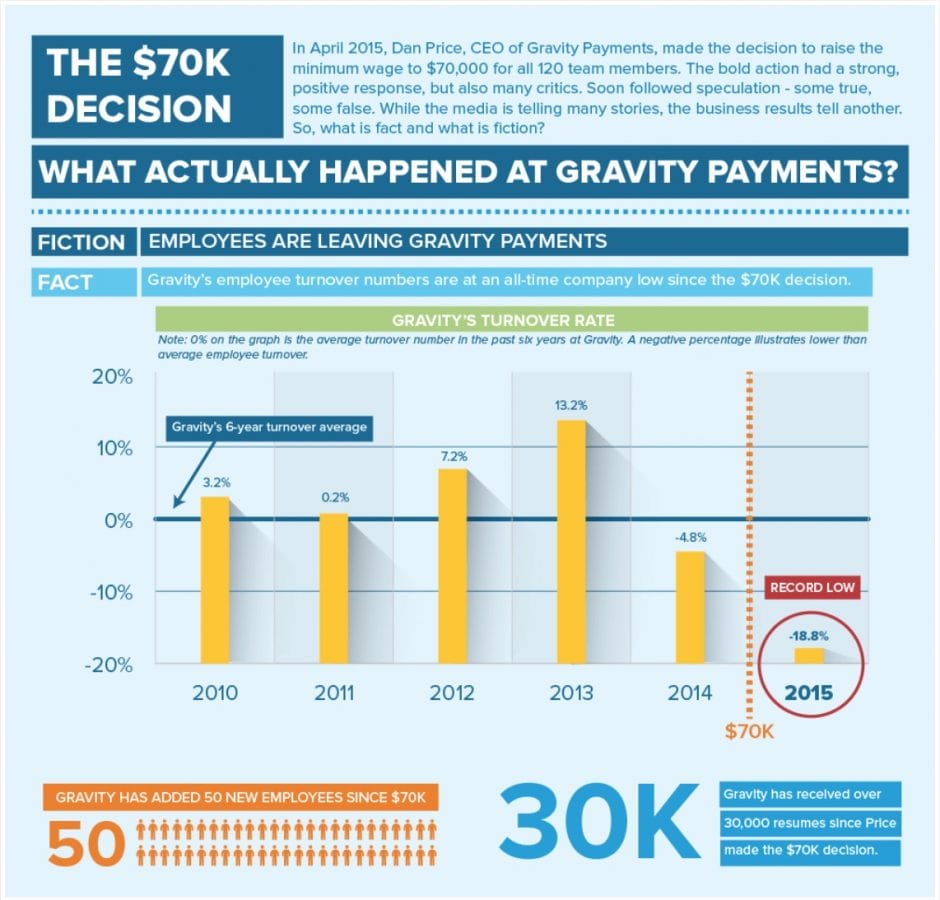

Einen anderen Ansatz verfolgt der Gründer von Gravity Payments Dan Price. Nachdem er einen Artikel über den Zusammenhang von Gehalt und Glücksempfinden gelesen hatte, entschied er sich im Jahr 2015 für eine radikale Richtungsänderung. In dem Bericht ging es um eine Studie die unter anderem herausgefunden haben will, dass mehr Lohn nur bis zu einer bestimmten Grenze auch mehr Glück bedeutet. In den USA soll diese Grenze etwa bei 70.000 US-Dollar Jahresgehalt liegen. Und genau an diesem Wert orientiert sich Price und legte kurzerhand fest, dass er das Gehalt aller 120 Mitarbeiter innerhalb von drei Jahren auf eben diese 70.000 US-Dollar anheben wolle. Die hohen Mehrkosten finanzierte der damals 31-Jährige CEO durch eine Reduzierung seiner eigenen Bezüge um etwa 90 Prozent auf ebenfalls 70.000 US-Dollar.

Die Reaktionen waren erstaunlich negativ. Von „naiv“ über „fahrlässig“ bis zu „verantwortungslos“ lauteten die schnellen Urteile zum Mindestlohn von Price. Tatsächlich wirkte sich die Umstellung zunächst negativ für das Geschäft aus. Einige Kunden glaubten scheinbar, dass Gravity Payments zur Finanzierung die Gebühren erhöhen müsse. Andere wollten schlicht nicht mit so einer „PR-Masche“ in Verbindung gebracht werden. Eine weitere negative Folge war der Verlust von zwei führenden Mitarbeitern. Für sie war offensichtlich der Gedanke schwierig, dass sie genauso viel verdienen sollten, wie jemand aus dem Kundenservice, obwohl sie doch nach eigener Meinung viel mehr für den Erfolg des Unternehmens beitrugen. Ähnliche Meinungsäußerungen gibt es auch hierzulande, wenn es um das Thema Bedingungsloses Grundeinkommen geht.

Hier geht es allerdings um eine freiwillige Entscheidung eines einzelnen Unternehmens. Und die hatte durchaus positive Effekte. So entwickelte sich die Arbeitnehmerfluktuation sehr positiv. Insgesamt wurden 50 neue Mitarbeiter eingestellt, dabei ist der Kampf um Fachkräfte im Raum Seattle durch populäre Konkurrenten wie Amazon oder Microsoft sicher nicht leicht. Und auch die Zahl der Kunden konnte Gravity Payments auf ein Allzeithoch steigern.

In deutschen Unternehmenskulturen dagegen spricht man in der Regel nicht über das Gehalt. Zumindest offiziell nicht, doch die Mitarbeiter tun dies untereinander sehr wohl. Wie ehrlich das dann im Einzelfall ist und welche Emotionen daraus entstehen, wenn gravierende Unterschiede sich wie Ungerechtigkeiten anfühlen, ist ein stark vernachlässigtes Problem. Denn auch wenn mehr Gehalt nicht immer glücklicher macht, so werden Mitarbeiter sicher nicht glücklicher, wenn sie sich im Vergleich zu Kollegen als unterbezahlt empfinden.

Noch einen Schritt weitergegangen ist das Lab-Team der Spendenplattform Betterplace. Zu deren New-Work-Experimenten gehörte es unter anderem auch, dass sie ohne Chef auskommen wollten. Da der Chef in kleinen Unternehmen in der Regel aber für die Festlegung der Gehälter zuständig ist oder diese zumindest mit den einzelnen Mitarbeitern verhandelt, stand das Team von Betterplace Lab vor einem Problem: Wer sagt uns, was wir verdienen? Die Antwort war pragmatisch: „Wir bestimmen selbst, was wir verdienen“. Auch wenn die Umsetzung am Ende viel Zeit gekostet hat, so gab es trotz offener Diskussion überraschend wenig Konflikte: „Nur einen Vorschlag fand das Team zu hoch, einen zu niedrig. Die Betroffenen sind den Anpassungsvorschlägen aus dem Team gefolgt und – endlich standen unsere Gehälter fest“. Das Experiment war geglückt und als Fazit stand fest: „Wir verschwenden keine Energie mehr für Spannungen und Ärger um Gehälter, sondern stecken sie in unsere Arbeit“.

Auch die Kommunikationsberatung Wigwam aus Berlin ist einen eigenen Weg gegangen, um ein transparentes Wunschgehaltsmodell umzusetzen. Besonders spannend ist in diesem Fall die Umwandlung von einer GmbH in eine Genossenschaft als Ausgangspunkt:

Wir waren plötzlich alle Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen in Personalunion, und zwar jede*r von uns. Die logische Konsequenz: Wenn wir schon gemeinsam wirtschaften, die wichtigsten Entscheidungen gemeinsam treffen und gemeinsam als Genoss*innen auch finanziell die Verantwortung tragen, dann muss volle Transparenz her, was die Finanzen und die Vergütung angeht, so unser eigener Anspruch. Denn nur das schien gerecht zu sein.

Auf dem Weg zum Wunschgehalt mussten wichtige Fragen beantwortet werden. Zum Beispiel was gerechter ist, wenn alle das gleiche Gehalt bekommen oder wenn diejenigen am meisten bekommen, die im wirtschaftlichen Sinne am meisten leisten? Die Idee: Jeder sollte sich überlegen, welches Wunschgehalt ihn glücklich machen sollte. Interessant war dabei die Erkenntnis, dass die Summe der Wunschgehälter lediglich 20 Prozent über dem Budget lag. Als Lösung wurde dafür erarbeitet, dass jeder gleich weit von seinem Wunschgehalt entfernt sein sollte und künftige Anpassungen sollen zukünftig einmal das Wunschgehalt realisieren.

Ausblick: Künstliche Intelligenz macht New Work wirklich möglich

Die Digitalisierung und hier vor allem die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz und automatisiert ablaufender Prozesse sorgt bei vielen arbeitenden Menschen für große Unsicherheit. Sie fragen sich, was aus ihrer Arbeit wird, wie sie sich verändert, wie ihr Arbeitsplatz morgen aussieht und ob sie dann überhaupt noch gebraucht werden. Diese Fragen sind verständlich und in der Tat werden sicher Arbeitsplätze wegfallen. Auf der anderen Seite werden aber auch neue Arbeitsplätze entstehen. Wir werden künftig viel mehr mit der Programmierung und Wartung der Systeme und Maschinen zu tun haben, die ganz oder teilweise unsere vorherige Arbeit übernommen haben. Ob das dann ausreicht, um die verloren gegangenen Arbeitsplätze 1:1 zu ersetzen, wird sich noch zeigen müssen.

Aber selbst, wenn wir künftig weniger Arbeit zu verteilen haben, muss das nicht so negativ gesehen werden, wie es Schlagzeilen wie „KI wird zum Jobkiller“ suggerieren. Es wäre beispielsweise möglich, dass wir die vorhandene Arbeit insgesamt besser verteilen. Das könnte durch kürzere Wochenarbeitszeit gelingen oder auch durch eine Reduzierung der Lebensarbeitszeit. Doch ohne politische Rahmenbedingungen wird das nur schwer erreichbar sein, denn unsere sozialen Sicherungssysteme sind schon heute an ihren Kapazitätsgrenzen angekommen. Wenn immer mehr Arbeit an Computersysteme und Maschinen verteilt wird und für die Menschen weniger übrigbleibt, wird sich diese Situation noch verschärfen.

An dieser Stelle werden wir uns überlegen müssen, wie wir dieser Herausforderung gesellschaftlich begegnen wollen. So absurd sich Forderungen wie die von Bill Gates nach einer Besteuerung von Robotern und KI-Maschinen zunächst anhören, sie würde nicht nur den Staatskassen die nötigen Finanzmittel einbringen, sondern auch eine wichtige Rolle für die soziale Absicherung übernehmen können. Dagegen gibt es wenig überraschend bereits Widerstand aus der Wirtschaft. So erklärt beispielsweise Bertram Brossardt, der Hauptgeschäftsführer des bayerischen Wirtschaftsverbands vbw, eine solche Robotersteuer wäre „technik- und innovationsfeindlich“. Doch wenn erste Studien vorhersagen, dass in den nächsten 20 Jahren bis zur Hälfte der Jobs von Maschinen übernommen werden, scheint eine Besteuerung dieser Maschinenjobs unausweichlich.

New Work könnte ein weiterer Teil einer Lösung sein. Die Neue Arbeit könnte sich von ihrer bisherigen Instrumentalisierung emanzipieren und es vielen Menschen ermöglichen, sich tatsächlich mit den Dingen zu beschäftigen, die sie wirklich wirklich machen wollen (siehe oben). Wie ursprünglich von Frithjof Bergmann in Flint angedacht, könnte es eine Alternative zur drohenden Spaltung der Gesellschaft in erwerbstätige und nicht erwerbstätige Arbeiter darstellen. Immerhin steht das vorherrschende Arbeitszeitmodell 9-to-5 so oder so schon auf dem Prüfstand, warum dann nicht gleich radikal neudenken und die Verteilung am Bedarf ausrichten?

Gefällt dir dieser Artikel?

Dann trage dich jetzt ein ins „Update am Montag“ und bleibe über neue Inhalte auf dem Laufenden. Kein Spam! Bereits knapp 2.000 Leser:innen sind dabei.

Kommentar: Worum es wirklich geht und was bei New Work häufig noch fehlt

Zur Erinnerung: Die ursprüngliche Idee von New Work rückt den Menschen wieder in den Vordergrund. Wir arbeiten, um zu leben und nicht andersherum. Bei vielen New-Work-Initiativen in den Unternehmen habe ich aber nicht das Gefühl, dass es um den Menschen geht. Viel eher bekommt man den Eindruck, dass New Work vor allem in großen Unternehmen bedeutet, dass man den Mitarbeitern deshalb ein angenehmeres Arbeiten zugestehen müsste, weil sie dann besser, effizienter arbeiten und weniger oft krank werden.

Ein Feel-Good-Manager kann sicher hier und da im Kleinen etwas bewirken, er wird aber niemals die Unternehmenskultur als Ganzes verändern können. Vielmehr ist die Installierung eines Feel-Good-Managers ein ernstes Zeichen, bedeutet es doch offensichtlich, dass sich die Unternehmensführung sehr wohl bewusst ist, dass die Stimmungslage der Mitarbeiter besser sein könnte. Vielleicht ist der Krankenstand bereits erhöht und es gab bereits Kollegen mit Stressreaktionen und größerer Unzufriedenheit. Vielleicht ist die Personalfluktuation zu groß, weil Mitarbeiter für sie wichtige Voraussetzungen für die Arbeitgeberloyalität nicht (mehr) erfüllt sehen. Dann hilft aber auch ein Feel-Good-Manager nicht weiter. Wer das Thema New Work wirklich ernst nimmt, sollte den Mitarbeiter-Wohlfühlfaktor nicht in ein Ressort quetschen, sondern in die DNA des Unternehmens aufnehmen.

Dazu gehört es dann auch, dass New Work ganzheitlich betrachtet wird, statt nur hier und da mal einen vorsichtigen Schritt zu wagen. Ein Team-Raum mit einem Kicker und einer Spielekonsole kommen sicher erstmal gut an, aber wenn der Arbeitsalltag ansonsten komplett fremdbestimmt und wenig sinnstiftend ist, hilft das auf Dauer wenig. Bei New Work geht es auch nicht um eine Kampagne zur Attraktivitätssteigerung der Arbeitgebermarke. Genauso wenig geht es um eine weitere Maßnahme für mehr Produktivität und Effizienz. Das alles sind Faktoren, die nur indirekt eine Rolle spielen sollten. Denn: Ein wirklich zufriedener Mitarbeiter ist weder auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, noch muss er zu mehr Produktivität oder Effizienz angehalten werden!

New Work ist eine Sache der Haltung und keine Strategie oder gar Taktik.

Weiterlesen zum Thema

- Internet of Things, Smart Cities und Industrie 4.0: Die Zukunft ist vernetzt und smart

- Schlagwort unter der Lupe: Was bedeutet „Arbeiten 4.0“?

- Automatisierung und Künstliche Intelligenz: Eine Kombination mit Folgen

- Digital Leadership: Fünf Denkanstöße für eine moderne Führungskultur

Dieser Artikel gehört zu: UPLOAD Magazin 54

In diesem Schwerpunkt „Teamwork“ schauen wir uns an, wie eine positive Fehlerkultur die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen verbessern kann, was es mit „New Work“ auf sich hat, was bedenkenswert an Selbstorganisation à la Scrum ist und wie verteilte Teams effizient bleiben. Plus: Startup-Steckbrief Staffbase.

- Weitere Artikel aus dieser Ausgabe kostenlos auf der Website lesen ...

- Bleib auf dem Laufenden über neue Inhalte mit dem „Update am Montag“ …

Schon gewusst? Mit einem Zugang zu UPLOAD Magazin Plus oder zur Content Academy lädst du Ausgaben als PDF und E-Book herunter und hast viele weitere Vorteile!

Falk ist Freier Journalist und Blogger und berät zudem Unternehmen bei ihrer digitalen Kommunikation, der Content Strategie und der Distribution von Inhalten im Social Web. Online zu finden ist er auf seinem privaten Blog, bei Twitter und LinkedIn.

A N Z E I G E

1 Gedanke zu „New Work: Das Urspungsmodell der Neuen Arbeit und der Status quo“

Kommentare sind geschlossen.